兄弟姉妹相続でお困りの方へ

相続でお困りの方札幌 相続トップ>兄弟姉妹相続でお困りの方へ

兄弟姉妹相続事案は難しいですが、解決の糸口は必ず見つかりますので、一度ご相談ください。

平日にご予約いただけましたら、平日夜間や土日の無料訪問や、無料テレビ電話相談も可能です。まずは、お気軽にお電話、メールもしくはラインにてご連絡ください。

兄弟姉妹相続とは

いわゆる“兄弟姉妹相続”とは、

いわゆる“兄弟姉妹相続”とは、

- ⅰ. 配偶者の他に、お亡くなりになった方の兄弟や姉妹(兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、代襲相続人としてお亡くなりになった方の甥や姪)が相続人となるケース

- ⅱ. 配偶者がいない、もしくは配偶者が被相続人より先に亡くなっていた場合に、お亡くなりになった方(被相続人)の兄弟や姉妹(兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、代襲相続人としてお亡くなりになった方の甥や姪)が相続人となる

といった相続事例のことをいいます。

専門用語で表現すると、第三順位の相続人が出てくる相続事例です。

兄弟姉妹相続の特徴

兄弟姉妹相続の特徴(難しさ)を挙げると、

兄弟姉妹相続の特徴(難しさ)を挙げると、

- ⅰ. 相続手続きに必要な戸籍の収集が非常に困難

- ⅱ. 戸籍収集が完結したとしても話し合いがまとまらない

- ⅲ. 今まで一度も会ったことがない相続人が出てくる

- ⅳ. 地元の相続に詳しそうな方に聞いても、兄弟姉妹相続は手間暇がかかりすぎるため暗に断られる(「今回は、何もしない方がよいと思います。」などと回答される)

- ⅴ. 甥や姪が権利を強く主張してくる

という5点が考えられます。

おそらくこの記事を見ているお客様は、上記の3~4つくらいに当てはまるのではないでしょうか。

以下で、より詳細に解説します。

ⅰ. 相続手続きに必要な戸籍の収集が非常に困難

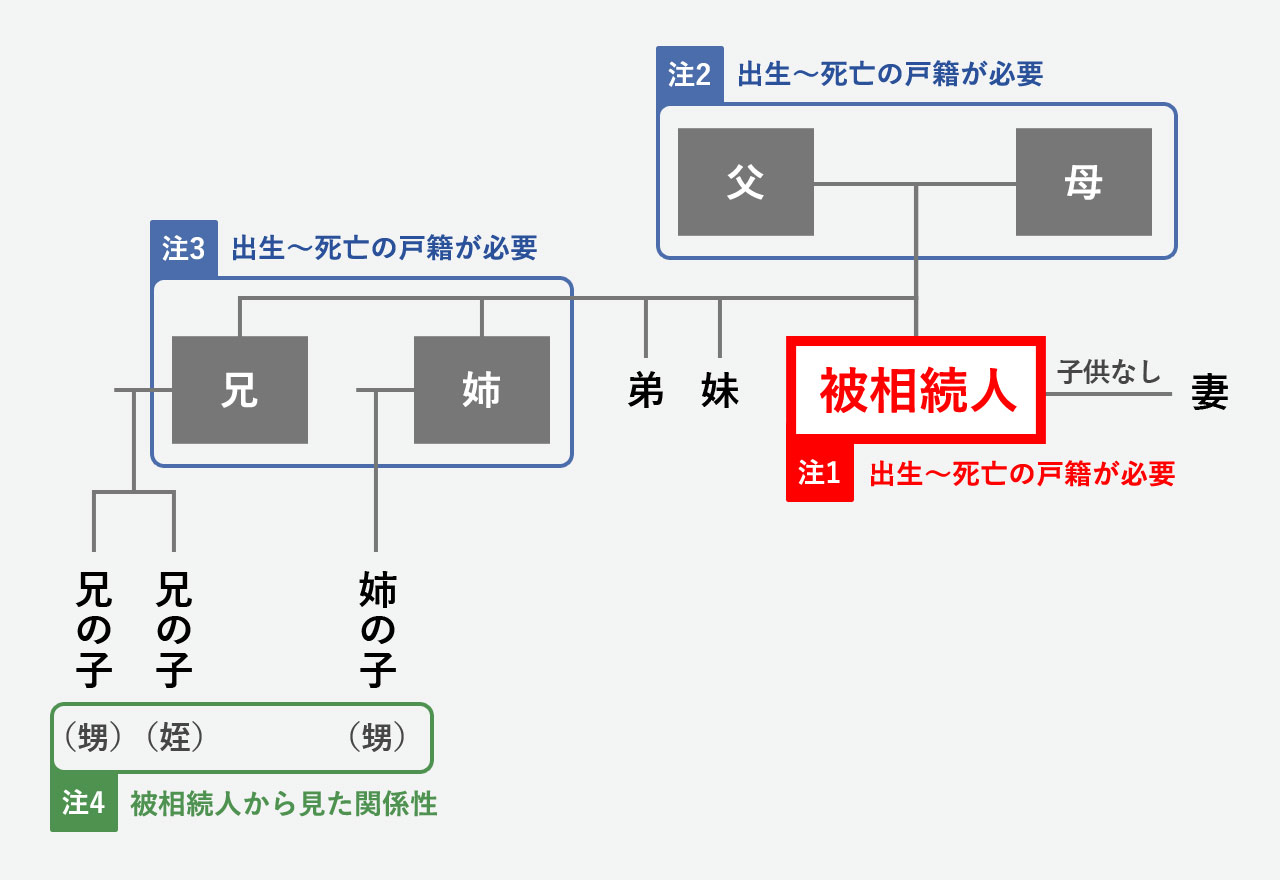

兄弟姉妹相続において必要な戸籍は、図で表現するとこのようになります。

相続手続きにおいて、戸籍を収集する理由は、戸籍を用いて相続人が誰かを確認するためです。相続においては、戸籍が唯一の公的な本人確定資料だからです。

相続手続きにおいて、戸籍を収集する理由は、戸籍を用いて相続人が誰かを確認するためです。相続においては、戸籍が唯一の公的な本人確定資料だからです。

兄弟姉妹相続においては、戸籍の枚数が、30通以上になることも頻繁にあります。

※ ■で記載されている者は被相続人より先に死亡していたことを示す

※ ■で記載されていない者は生きていることを示す

注1. お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を収集するのは、相続人となる子供が何人いるか確定するためです。

注2. お亡くなりになった方(被相続人)の父と母の出生から死亡までの戸籍が必要なのは、父と母が亡くなっていることの確認と、お亡くなりになった方(被相続人)の兄弟姉妹が誰なのかを判明させるためです。

お亡くなりになった方(被相続人)の父や母に前婚の配偶者がいて、その配偶者との間に子がいたときは、その方も半分血の繋がった兄弟姉妹として、相続人となります。

注3. お亡くなりになった方の兄弟姉妹が、お亡くなりになった方(被相続人)より先に亡くなっていた場合には、お亡くなりになった方(被相続人)の兄弟または姉妹の出生から死亡までの戸籍の収集が必要となります。

理由としては、代襲相続人(お亡くなりになった方から見ると甥や姪)が何人いるのかを確定するためです。

注4. 甥や姪の記載は、お亡くなりになった方(被相続人)から見ての関係性。

ⅱ. 戸籍収集が完結したとしても話し合いがまとまらない

ⅰで説明したように兄弟姉妹相続の事例ですと相続に必要な戸籍が膨大な量(30通以上になることがよくあります)になりますので、相続に詳しい専門家に頼んでも、戸籍の収集に約2か月はかかります。

ⅰで説明したように兄弟姉妹相続の事例ですと相続に必要な戸籍が膨大な量(30通以上になることがよくあります)になりますので、相続に詳しい専門家に頼んでも、戸籍の収集に約2か月はかかります。

一般の方ですと、3か月以上はかかると思われます。

次に、財産がすでに判明しているとして、その後遺産分割協議をするにも、兄弟姉妹相続の事案ですと、直接の兄弟姉妹でさえ疎遠であることも多いのですが、お亡くなりになった方の配偶者様とはもっと疎遠であることが多いです。

また、直接の兄弟姉妹であればまだ良いのですが、半分血が繋がっている兄弟姉妹の場合、一度も会ったことがない関係であることがほぼ確実なので、お会いすることや居場所を判明させることも困難です。

居場所については、戸籍と紐づいている戸籍の附票という住所録で判明しますが、ご高齢の場合、入院していたり施設などに入居中であることもあり、連絡を取り合うことが困難です。

さらに、直接の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、その子供達(被相続人様からみて甥や姪)が相続人となりますので、疎遠であると、話し合いが非常に困難となることはほぼ間違いありません。

ⅲ. 今まで一度も会ったことがない相続人が出てくる

ⅱで解説したことと少々重複しますが、兄弟姉妹相続の事案では、今まで一度も会ったことがない相続人が出てくることがよくあります。

ⅱで解説したことと少々重複しますが、兄弟姉妹相続の事案では、今まで一度も会ったことがない相続人が出てくることがよくあります。

例えば、85歳位の方の兄弟姉妹の数は、時代背景からして5人以上であることが多いです。

その兄弟姉妹は、職を求めたり、あるいは転勤などで北海道の地から東京方面に移住した方も多く、移住先で子供を産むと、①自分の兄弟姉妹の子(甥や姪にあたる方)とは、一度も会ったことがないということもあります。

また、ⅱで解説しましたが、②半分血の繋がった兄弟姉妹(例えば、父の前妻との間の子)とは、ほぼ確実に一度も会ったことはないはずです。

一度も会ったことがない方は、どのような性格か生い立ちかもわからないため、このような方との遺産分割協議は非常に困難といえます。

ⅳ. 地元の相続に詳しそうな方に聞いても、兄弟姉妹相続は手間暇がかかりすぎるため暗に断られる(「今回は、何もしない方がよいと思います。」などと回答される)

ⅰ~ⅲで解説したように、兄弟姉妹相続の事例は、非常に複雑で手間がかかり、解決が困難であるため、専門家でも敬遠することがあります。

ⅰ~ⅲで解説したように、兄弟姉妹相続の事例は、非常に複雑で手間がかかり、解決が困難であるため、専門家でも敬遠することがあります。

たまき行政書士事務所では、「地元の行政書士や司法書士、弁護士に暗に断られたのでどうすればよいか」と、セカンドオピニオン的に相談されることがよくあります。

一概には判断できませんが、紛争が顕在化していない兄弟姉妹相続事例であればお受けできることがほとんどですので、一度相談いただけましたらと思います。

ⅴ. 甥や姪が権利を強く主張してくる

兄弟姉妹相続で一番慎重にすべき事案は、代襲相続人として甥や姪の方が出てくる事案です。

兄弟姉妹相続で一番慎重にすべき事案は、代襲相続人として甥や姪の方が出てくる事案です。

お亡くなりになった方(被相続人)の甥や姪の方は、一般的に、被相続人の直接の兄弟姉妹とはあまり親しくありません。

甥や姪と叔父や叔母との関係は、おそらく小学生くらいの時までは会ったことがあるが、彼らが大きくなった後は、何十年も会っていないというのが一般的です。

小さく可愛かった甥や姪も成人すると考え方も変わり、すんなりと叔父や叔母の方の決めた遺産分割に応じないということがあります。

特に、都会生活の長い甥や姪の方は合理的にものを考えることがありますので、自分の分はきっちりもらうと権利を強く主張することもあります。

甥や姪の方も相続人でありますので、この方々に十分配慮して遺産分割の検討をする必要があります。

お亡くなりになった方の配偶者様と兄弟姉妹との相続割合について

原則として、遺産分割は家庭の事情ですので、お亡くなりになった方との関係性によって自由に相続人様同士で分けることが可能です。

原則として、遺産分割は家庭の事情ですので、お亡くなりになった方との関係性によって自由に相続人様同士で分けることが可能です。

例えば、配偶者様が全部取得するということも可能です。

しかし、それには、相続人様全員の署名押印が必要です。

相続人様同士で遺産分割の話し合いをしたが未だ合意に至らない、もしくは物理的に話し合いができないときには、法定相続割合という民法で定められた割合が参考とされます。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹で均等割りとなります。

兄弟姉妹の中で、被相続人より先にお亡くなりになっている方がいる場合には、亡くなった方からみて甥や姪の方が、先に亡くなった兄弟姉妹の法定相続分を取得します。

相続人が兄弟姉妹のみの場合

お亡くなりになった方(被相続人)が、独身だった、あるいはかつて配偶者がいたが、その配偶者の方が先に亡くなっている場合、兄弟姉妹が均等に法定相続割合を取得します。

例えば、お亡くなりになった方に弟、妹がいた場合、弟と妹が均等の法定相続割合(1:1)となります

半分血の繋がった兄弟姉妹が相続人の中にいる場合

説明が非常に難しいのですが、法律上、半分血の繋がった兄弟姉妹については、全部血のつながった兄弟姉妹が取得する割合の2分の1となります。

兄弟姉妹相続でお困りの際は一度ご相談ください

別の事務所でご相談したあとに、たまき行政書士事務所を訪れる方も多くいらっしゃいます。

別の事務所でご相談したあとに、たまき行政書士事務所を訪れる方も多くいらっしゃいます。

兄弟姉妹相続事案は難しいですが、解決の糸口は必ず見つかりますので、一度ご相談ください。

平日にご予約いただけましたら、平日夜間や土日の訪問も可能です。まずは、お気軽にお電話、メールもしくはラインにてご連絡ください。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。