遺言を書いた方が良いのはどのような人やケースですか?

遺言のよくあるご質問札幌 相続トップ>遺言のよくあるご質問>遺言を書いた方が良いのはどのような人やケースですか?

一概には言えませんが、典型例として5つを挙げてみます。

- ① 子供がいないご夫婦の場合、または子供のいない独身の場合

- ② 法定相続人以外の方に財産を残したい場合

- ③ 遺産分けで、揉めることが予想されるご家庭の場合

- ④ 配偶者や同居の子に家を確保させたい場合

- ⑤ 先祖代々の土地を孫に引き継がせたい場合

それでは、遺言を書いた方が良いケースについて相続・遺言の専門家が解説します。

たまき行政書士事務所では、遺言を書くか書かないかを迷っている方、遺言を書くことは決めているがどのように書くべきか決まっていない方のいずれも無料で訪問相談させていただいております。

平日にご予約いただければ、平日の夜間帯、または、土日の訪問も可能です。まずはお気軽に無料訪問相談をご利用下さい。

遺言を書いた方が良い5つのケース(典型例)

- ① 子供がいないご夫婦の場合、または子供のいない独身の場合

- ② 法定相続人以外の方に財産を残したい場合

- ③ 遺産分けで、揉めることが予想されるご家庭の場合

- ④ 配偶者や同居の子に家を確保させたい場合

- ⑤ 先祖代々の土地を孫に引き継がせたい場合

① 子供がいない夫婦の場合、または子供のいない独身の場合

このような状況の方がお亡くなりになった場合、親や兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していたら甥や姪)が相続人となります。

このような状況の方がお亡くなりになった場合、親や兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していたら甥や姪)が相続人となります。

夫婦に子供がいなかった場合、もしくは、独身で子供がいない場合には、配偶者の他に、

- a. 両親が一人でもご存命であればその親が相続人となります(第二順位の相続人)

- b. 両親がいずれも亡くなっていればお亡くなりになった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹がに死亡している方がいれば甥や姪)が相続人となります(第三順位の相続人)

※ なお、上記abのいずれもケースでも配偶者は常に相続人となります。

親が相続人となるケースでの問題点

配偶者と親が相続人の場合、配偶者と亡くなった方の親(配偶者の親)とが円満な関係であれば、遺産分割協議もスムーズにまとまり、とくに遺言を書く必要はないかもしれません。

しかし、配偶者(例えば妻)と親(例えば、妻から見ると義母)との仲が悪い場合、亡くなった方の財産をめぐって争われることがあります。

そのように争わないために、遺産の帰属について、遺言を書こうとする方が自分が死亡した後の財産の行方を指定していれば、立場が弱いほうの方を保護できます。

例えば、「妻○○に私の財産のすべてを相続させる。遺言執行者を妻○○に指定する。」との趣旨の遺言を書くと夫の親とマンションの相続などについて揉めることがなくなります。

ほとんどの親は、当然に妻に配慮してくれると予想されますが、子供がいない(作らなかったあるいはできなかった)ことに偏見であまりよく思っていない古い考えの親もいるため、子供のいない夫婦は、遺言を作成すべき典型例となります。

兄弟姉妹が相続人となるケースでの問題点

亡くなった方の兄弟姉妹(あるいは甥や姪)が相続人となるケースは揉める可能性が非常に高い相続の事例です。

理由はいくつかありますが、抽象的に表現すると被相続人との関係性の濃淡が必ず生じること、遺産をもらいたいと思う意識の差といえると思います。

具体的な例を2つ挙げると、

- ⅰ. 亡くなった方の身近にいた兄弟姉妹が、亡くなった方の面倒を見てきたことを理由に、面倒を一切見ていなかった兄弟姉妹よりも取り分を多く主張することがある(被相続人との関係性の濃淡から生じる紛争)。

- ⅱ. 亡くなった方とは疎遠になり、遠く離れた都会に長くいるような兄弟姉妹あるいは、兄弟姉妹が死亡している場合には、その子にあたる甥や姪は、権利意識が高まり、良い顔をいまさらする必要がないため、少なくとも自分の法定相続分は欲しいと主張することがある(遺産をもらいたいと思う意識の差)。

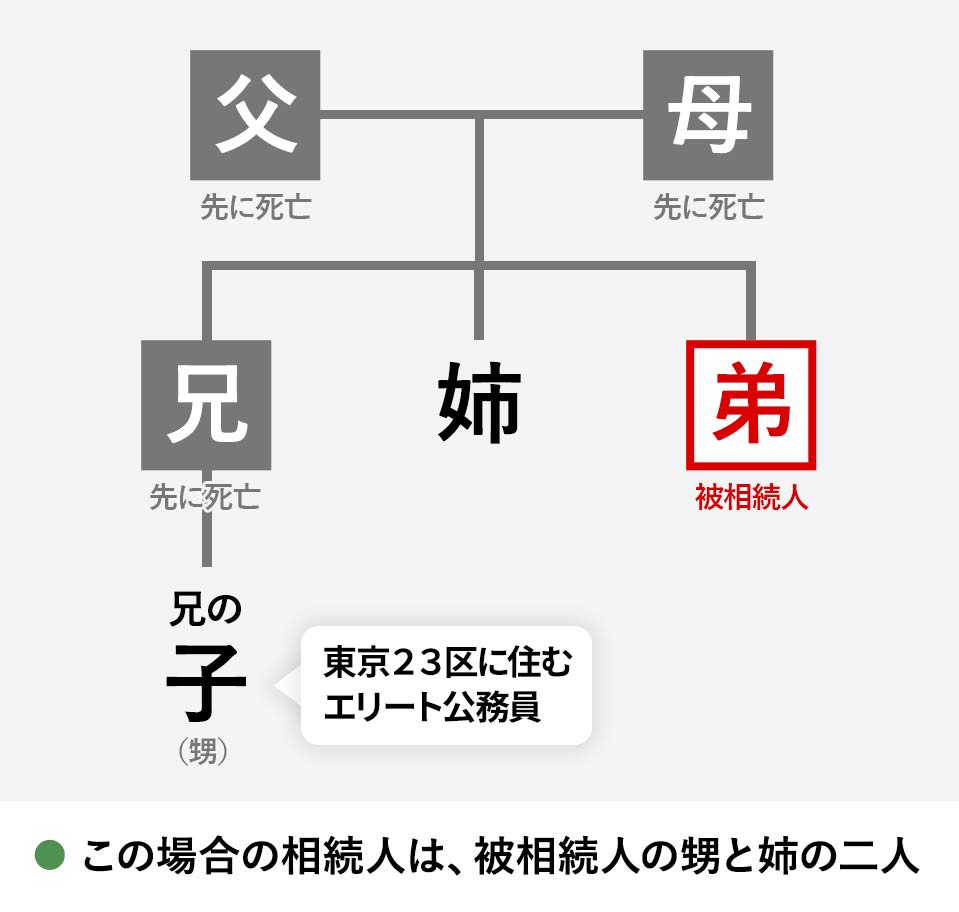

ⅰ. 被相続人との過形成の濃淡から生じる紛争の関係図

- (1)姉が一人で被相続人の面倒を見てきたが、兄の子(甥)が法定相続分である2分の1の取り分をを主張してくることがある

- (2)反対に、姉が甥に面倒を見てきたのは私であるから甥に財産を放棄するよう強制することがある

(1)(2)いずれの場合も遺言がないと遺産分割の話し合いの場合トラブルになるため遺言を作成した方がよい。

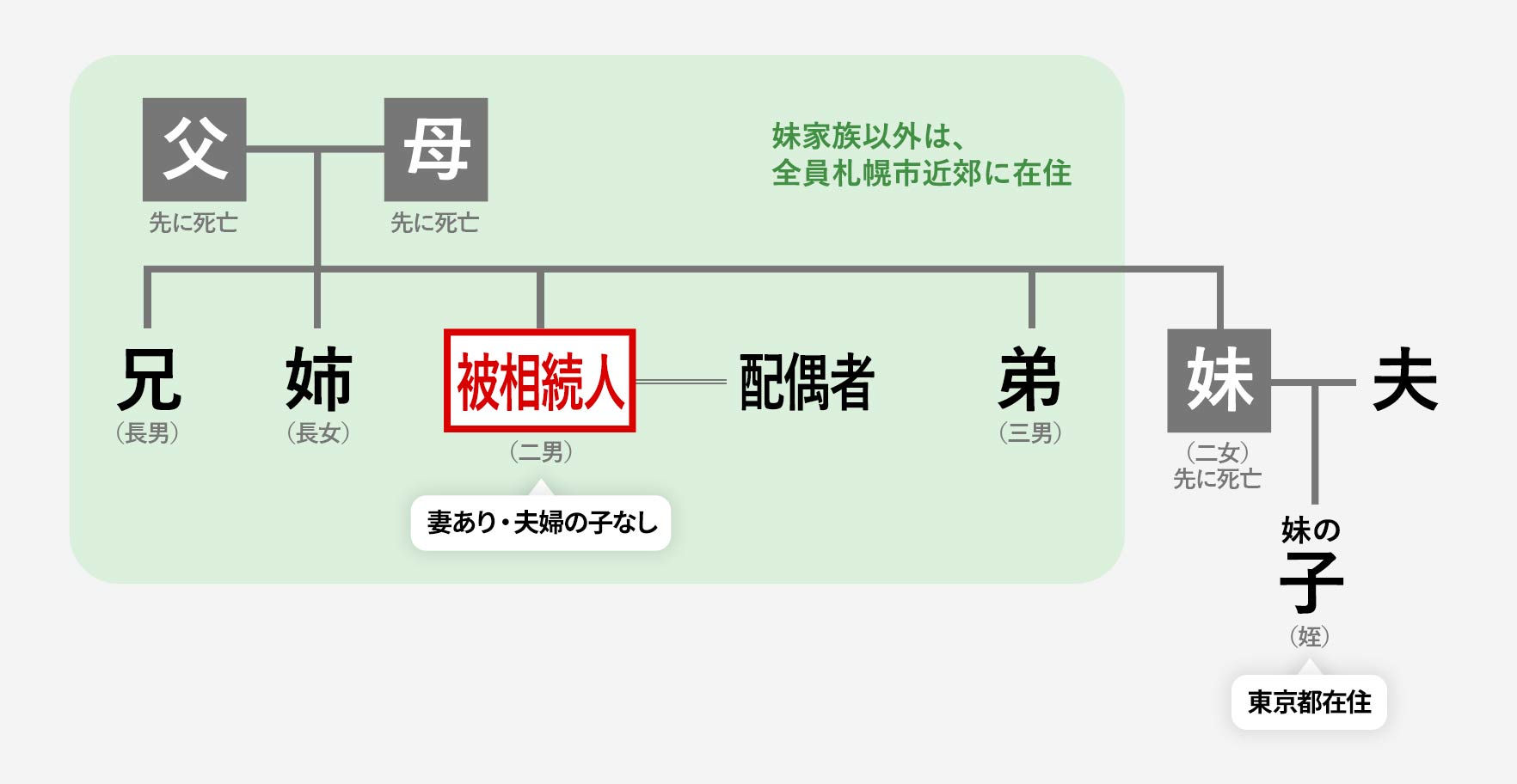

ⅱ. 遺産をもらいたいと思う意識の差が生じる関係図

兄弟姉妹という関係は、例えば、兄(長男)が普段はリーダーシップをとって兄弟姉妹間の調整をしていたとしても、相続については、兄(長男)も利害関係者の一人になるため、遺産分割の話し合いがうまくいかないことがあります。

兄弟姉妹という関係は、例えば、兄(長男)が普段はリーダーシップをとって兄弟姉妹間の調整をしていたとしても、相続については、兄(長男)も利害関係者の一人になるため、遺産分割の話し合いがうまくいかないことがあります。

そして、妹の子(姪)については、関係性が薄いため、遺産はもらわないと思うか法律上の割合をもらわない限り、遺産分割協議に協力しないというどちらかになることが多いです。

兄弟姉妹相続事案においては、遺留分侵害請求がないため遺言を積極的に書くべき

あまり一般的には知られていないことではありますが、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合(甥や姪も含む)には遺留分侵害請求権という権利がありません。

そのため、兄弟姉妹(あるいは甥や姪)が相続人となるケースでは、将来、被相続人となる方が遺言を書き、かつ、遺言執行者の指定をしておけば、自分の死後、遺言執行者を通して遺言で指定する通りに遺産を分配させることができます。そのため、お世話になった方に財産をスムーズに移行させるために積極的に遺言を書くべきといえるでしょう。

※ 遺留分については「遺留分とは何ですか?」を参照ください。

② 法定相続人以外の方に財産を残したい場合

遺言書を書かなかった場合には、原則として法定相続人のみが遺産を得る権利があります。そのため、法定相続人以外に財産を残したい場合には、遺言で指定する必要があります。

遺言書を書かなかった場合には、原則として法定相続人のみが遺産を得る権利があります。そのため、法定相続人以外に財産を残したい場合には、遺言で指定する必要があります。

具体例を挙げると、

- ⅰ. お世話になったヘルパーさんに幾分か現金を渡したいとき

- ⅱ. 勤めていた大学に寄付をしたい場合(使い道も指定できます。〇〇学部の奨学金など)

- ⅲ. 子供のようにかわいがっていた甥や姪に学費として渡したいとき

- ⅳ. 親のいない環境の子供たちのために使ってくれる財団に寄付をしたいとき

- ⅴ. 60年以上生まれ育った故郷(市町村)に遺産を寄付したいとき

などが挙げられます。

元気なうちに遺言を作成しておけば、自由に自分の遺産について指定した方に渡すことができます。ただし、遺言の内容を確実に実行できるようにするために公正証書遺言を作成することがよいです。

③ 遺産分けで、揉めることが予想されるご家庭の場合

一般的な、配偶者と子が相続人のパターンの場合でも揉めることがあります。

一般的な、配偶者と子が相続人のパターンの場合でも揉めることがあります。

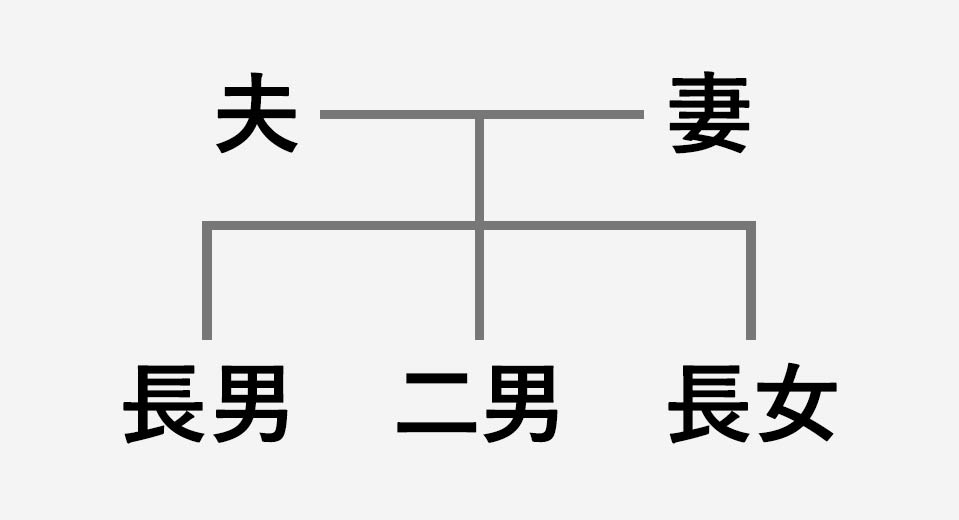

具体例:夫(札幌市東区在住)が亡くなり、相続人は配偶者(妻)と子供(長男、二男、長女)で、妻は、年金暮らしで夫と同じ自宅に住んでいる。長男は大学時代から東京に住み、東京で勤務している。二男は、家業を継いで札幌市北区に住んでいる。長女は、結婚しているが、札幌市東区内に住んでおり介護をしていたという例で考えてみます。

- 妻は、とくになにもいらないが、家には住み続けたい

- 長男は、その子供が東京都内で私立大学に通っており非常にお金がかかるので現金がほしい

- 二男は、北海道の地元で父から家業を継いでおり、自分が一番苦労しているので多くもらうべきと考えている

- 長女は、結婚しているが両親の家の近くでいつも介護をしていたので、少なくとも長男よりは多く遺産をもらうべきだと考えている

という風にそれぞれ考えている場合があります。

このような場合、それぞれが譲れない部分があり、話し合いで合意ができず、遺産分けがいつまでもできず揉めることがあります。

そのような状況にあるときには、遺言(特に、公正証書遺言)を書いておけば、基本的には、遺言通り遺産分けを実現できます。一家の大黒柱が自分で貯めた財産を自分の意思で分配するのですから、残された家族もある程度納得してくれます。

④配偶者や同居の子に家を確保させたい場合

札幌市営地下鉄圏内の地価が高いところに住宅を建てていると、土地の値段が上がり、自宅の土地建物を取得する方が多く財産を取得してしまう形となります。

札幌市営地下鉄圏内の地価が高いところに住宅を建てていると、土地の値段が上がり、自宅の土地建物を取得する方が多く財産を取得してしまう形となります。

仮に、権利意識が高まっている相続人様が一人でもいると、その家を取得した方について、代償金として現金を分けるよう要求するケースが少なからずあります

そのようなときには、遺言で自宅の帰属を配偶者にしておけば、配偶者の居住権が確保され安心です。

⑤ 先祖代々の土地を孫に引き継がせたい場合

北海道では、少なからず相談のある内容です。たとえば、先祖が本州からやってきて苦労し開墾をして、先祖の方がやっと手に入れたという土地があるとします。

北海道では、少なからず相談のある内容です。たとえば、先祖が本州からやってきて苦労し開墾をして、先祖の方がやっと手に入れたという土地があるとします。

その土地は、特に、売却予定はなく、子や孫の代までできれば残していきたいと考えている場合、孫に相続させるという方法があります。

孫は、代襲相続人(子が亡くなっていて代わりに相続人となるケース)とならない限り、相続人にはなりませんので、遺言書で孫に土地を相続させる旨を残しておく必要があります。

そうすると、先祖の開墾した思い入れのある土地を後世の代まで引き継がせることができます。

今回は5つの例を挙げましたが、遺言を書くべきか書かないべきか、書くとしたらどのように書くべきかは非常に難しい問題です。

【事例別】遺言を書いた方が良い人

- 1. 財産の構成で不動産の割合が大きい方

- 2. いわゆる“おひとりさま”(自身の子供なし、両親死亡、配偶者が先に死亡(または独身)の場合

- 3. 主たる財産が自宅のみで、かつ自身に子供がいない方

- 4. 養子に出している子がいる方

- 5. 現在2回目の結婚をしていて、前妻との間に子供がいる男性

- 6. 樺太や外国で生まれた方、外国人と結婚した方

- 7. 相続人の一人が「父の死亡後はきっちり均等に分けたい」と言っている場合

- 8. 帰化した日本人の方

- 9. 二世帯住宅の所有者の方

- 10. 推定相続人の中に認知症や障害のある方がいる場合

- 11. 実家に何年も帰ってこない子供がいる親御様

- 12. いわゆる“相続税案件”になることが予想される方

- 13. 夫婦でペアローンを組んで住宅を共有している夫婦(記事では、札幌市内の夫婦を想定)

- 14. 財産の構成で株式や投資信託の割合が大きい方

- 15. 養子縁組をしている方〔養親になった方向け〕

- 16. 養子縁組をしている方〔養子になった方向け〕

- 17. エンディングノートを作成している方

- 18. 非上場会社のオーナー社長

- 19. 一人っ子、かつ、独身で両親が死亡している方

- 20. 複数の子供がいるが一人の子供に過去に不動産など大きな贈与をしている方

- 21. 大地主、不動産投資家の方

- 22. 夫が妻の両親の婿養子に入ったご夫婦で夫婦に子供がいない方(2人とも遺言が必要)

- 23. 今は独り身だが、かつて結婚をしていて前妻との間の子がいる男性

- 24. 息子夫婦の自宅の土地として自身の土地を提供している父

- 25. 苦労をかけた元妻に財産を残したい男性

- 26. 前妻と子供が夫名義の自宅に住んでいる場合の夫

- 27. 自分の子供(死亡)が外国人と結婚していた親の方

- 28. 自分の土地の上に娘夫婦の自宅を建てさせたお父様

- 29. 夫婦共働きで夫婦の間の子供がいない50代以上のご夫婦

- 30. 推定相続人の中に戸籍が途切れている方がいるケース

- 31. 夫婦に子供が一人の場合でその子供に健康不安があるご夫婦

遺言を作成する際の注意点

最後に遺言を作成する際の注意点について遺言作成サポートの実務を行っている行政書士の観点から解説します。

注意点1. 自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成すること

自筆証書遺言は、費用もほぼ掛かることなく作ろうとしたその日のうちに作成も可能です。しかし、自筆証書遺言は気楽に書くことができる一方で、遺言を否定されやすい性質を持ちます。かみ砕いていうと、「その遺言は無効だ!」と主張されるリスクがあります。

自筆証書遺言は、自筆(直筆で遺言者本人が書く)というのがルールですが、過去の自体をまねて本人っぽい字で書くことはいくらでも可能です。

そのため、その遺言通りに遺言執行されては困る立場にある方については、遺言について、家庭裁判所などで争うことが予想されます。

具体的には、遺言を否定したい側の方から、家庭裁判所に遺言の無効であると主張され、遺産分割に応じるようにと遺産分割調停の提起が行われることがあります。一度、自筆証書遺言の有効性について争いとなると、銀行側も争いが解決するまで、銀行自身を守るため(銀行側が不当に預金解約に応じたとして損害賠償請求をされないように)に、自筆証書遺言を使った預金解約には応じないという流れとなります。

そのため、やはり実務家の観点からすると自筆証書遺言ではなく、せっかく遺言を作成するなら公正証書遺言を作成することをおすすめします。

公正証書遺言は、証人2人、公証人(もと裁判官など)の面前で作成する厳格なものなので遺言の無効の主張をされるケースは非常に少ないといえます。

注意点2. 何通りにも解釈できる内容にしないこと。あいまい、不明確な記載はしない

いざ遺言を使って死亡した預金者の預金の解約をするときにあいまいな表現があると金融機関は応じてくれない可能性があります。

例えば、Aの預金を子供たちでなかよく平等に解約して分けてほしい。などというものです。なかよく平等にとはどのようなことを言うのかがあいまいといえます。

家は、長男Aが相続してもらいたいというのもあいまいです。家はどこの家かが不明確です。

注意点3. 遺言執行者の指定を必ずすること

いくら完璧な内容の遺言を書いたとしても、それを実行できる人が必要です。具体的には預貯金をAさんに相続させるとしても、遺言執行者(遺言によって預貯金の解約権限を持つ方)がいないとAさんに預貯金を相続させることができません。

遺言執行者の指定がなくても遺言自体は有効ですが、遺言執行者選任の申立てなど複雑な手続きを経る必要があるため、実務家の観点からは遺言執行者の指定は必ずした方が良いといえます。

参考記事

公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?

軽い認知症があっても遺言は作成できますか?

公正証書遺言を作成した後はどこに保管するのが適切ですか?

遺言執行者はどのような人がなることができるのですか?資格などがいるのでしょうか?

遺言でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

たまき行政書士事務所では、

- 遺言を書くか書かないかを迷っている方

- 遺言を書くことは決めているがどのように分けるべきか決まっていない方

のいずれも無料で訪問相談させていただいております。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。