【遺言を作成した方が良い方】

第5話 現在2回目の結婚をしていて、前妻との間に子供がいる男性

相続・遺言コラム

前妻との間に子供がいる男性(現在2回目の結婚をしている)の相続が発生したときの状況について

具体例

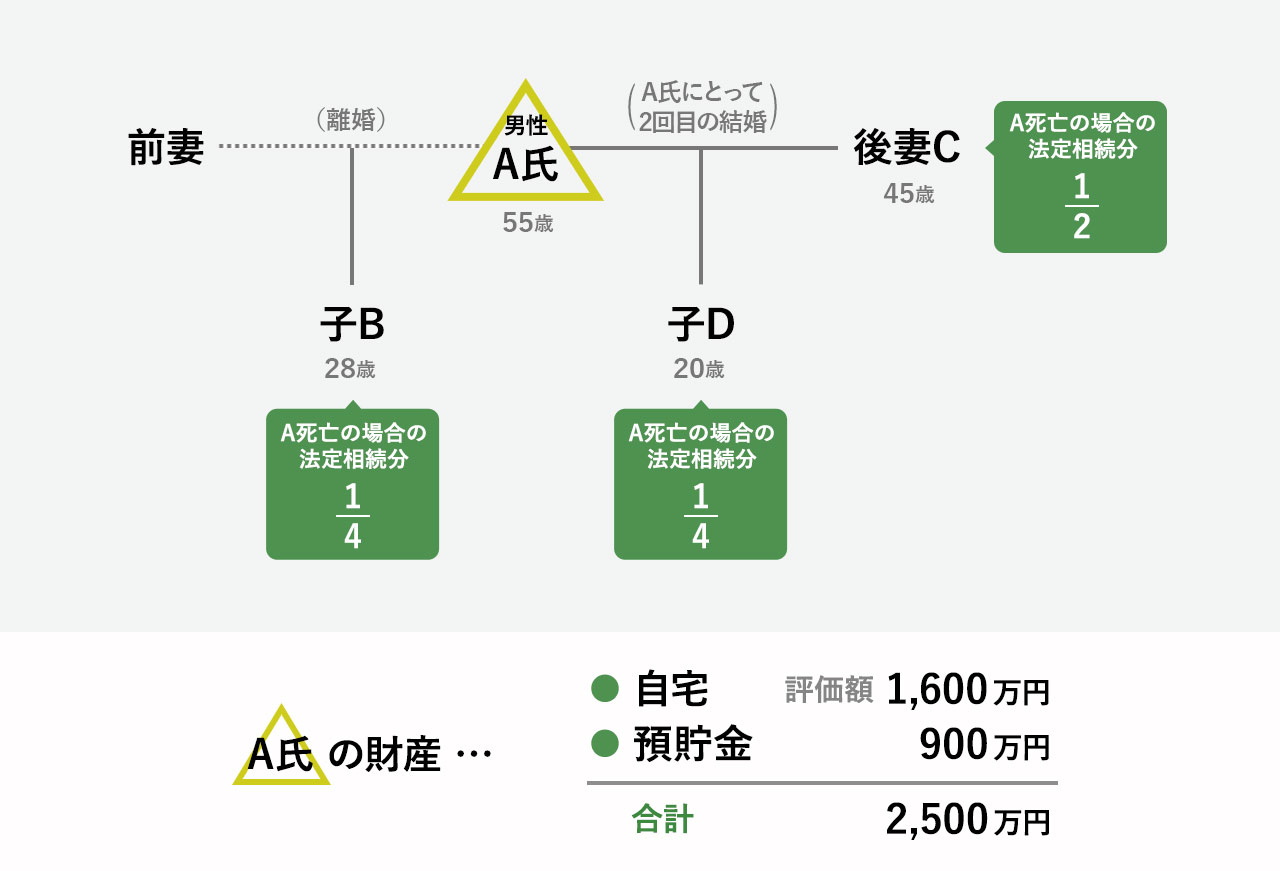

男性A氏(55歳)には離婚歴があり、前妻との間に子B(28歳)がいる。離婚後、2回目の結婚をし、後妻C(45歳)との間には子D(20歳)がいる。

男性A氏(55歳)には離婚歴があり、前妻との間に子B(28歳)がいる。離婚後、2回目の結婚をし、後妻C(45歳)との間には子D(20歳)がいる。

A氏と前妻との結婚生活は3年と短く、子Bが2歳の時に離婚して、前妻が子Bを引き取ったので、A氏は離婚して以来、子Bとはほとんど会っていない。

A氏の2回目の結婚は現在21年目を迎え、現在まで後妻と子Cと円満に暮らしており、今後も離婚の予定はない。

A氏の財産は現在、札幌市北区の自宅土地建物(評価額1600万円)と、預貯金900万円の合計2500万円である。

遺言を作成していない場合の遺産分割について

A氏が公正証書遺言などの遺言を作成せずに死亡した場合、後妻C、子B(前妻との間の子)、および子D(後妻との間の子)が、遺産分割協議に参加すべき相続人となります。

遺言が無い場合、A氏の意向が反映されることはほぼありません。

相続人は、被相続人の相続が発生した場合、相続人全員の合意で遺産を分割する必要がありますが、子Bと、後妻C、子Dは面識がありません。

この場合、例えば、後妻Cが相続手続きに必要な戸籍を収集し、戸籍の附票で子Bの住所を判明させて、子Bに遺産分割のお伺いを立てることとなります。

子Bが、血縁の父であるA氏に特に嫌な感情をいだくことなく、合理的に判断してくれる方であればよいのですが、小さいころに離婚により父がいなくなって、ずっと母に育てられていた子Bのようなケースでは、一般的に、血縁の父にあまりいい印象をいだくことはありません。

そのため、実父の相続に関する遺産分割を提案しても、書類を返送してくれない、きっちり法定相続分の金銭を求めるという結果となることが多いです。

参考記事

男性A氏の意向

A氏は前妻との離婚の際に財産分与をして、かつ、前妻との間の子Bが成人になるまで、通常の相場よりも高い養育費を支払っており、また、子Bは社会人としてしっかり働いていることから、自分が死亡した時に、子Bには遺産を相続させたくないとの意向です。

また、後妻Cがずっと安心して暮らせるように、自宅土地建物は後妻Cに相続してもらいたいと思っている。預貯金は、後妻Cと子Dに半分ずつ相続させたい。

男性A氏の意向を反映させるための公正証書遺言の作成

A氏が死亡した後に、A氏の意向をしっかりと反映させるためには、遺言の作成、特に公正証書遺言の作成をするとよいでしょう。

公正証書遺言にしておくと、遺言が無効となるリスクは限りなく少なくなり、銀行、不動産の手続きもスムーズに進みます。

今回のA氏の意向から公正証書遺言を作成すると、自宅土地建物を後妻Cが取得し、預貯金を後妻Cと子Dがそれぞれ450万円ずつ取得するという内容の遺言になります。

公正証書遺言を作成し、遺言執行者を後妻Cにしていた場合、後妻Cには、行政書士や司法書士などに委任して遺言の執行(相続手続き)を行わせる権限もあります。

子Bには遺留分という一定の権利は残りますが、公正証書遺言など遺言を作成しておけば、子Bの承諾なく、自宅土地建物の名義を後妻Cに変更し、預貯金を後妻Cおよび子Dに相続させることが可能です。

遺言があった場合の遺留分の金額と、遺産分割による法定相続分の金額の違い

遺言があった場合

公正証書遺言があると、特定の相続人の相続分をなくすことができます。ただし、相続分をなくされた相続人の保護のため、相続分をなくされた相続人には遺留分減殺請求権という権利が残ります。

公正証書遺言があると、特定の相続人の相続分をなくすことができます。ただし、相続分をなくされた相続人の保護のため、相続分をなくされた相続人には遺留分減殺請求権という権利が残ります。

遺留分減殺請求権を主張するかしないかは、相続分をなくされた相続人に委ねられますので、例えば、相続発生と相続財産額を知った上で1年以上放置していた場合や、そもそも権利を行使する気がなく1年経過した場合には、相続分をなくされた相続人の取り分が0で終わることもあります。

今回の例でいえば、前妻との間の子Bが遺留分を主張した場合、子Bには遺産の8分の1を相続する権利があります。

A氏の相続財産合計が2500万円(自宅土地建物の評価額1600万円、預貯金900万円)として子Bの遺留分を計算すると、概算で312万円となり、子Bは後妻Cに約312万円を請求できます。

子Bが遺留分減殺請求を行った場合、後妻Cは、A氏の相続財産から取得した450万円から、約312万円を子Bに支払うことで解決します。

遺言が無く遺産分割によって法定相続分をBが取得する場合

子Bが自身の法定相続分4分の1を金銭で取得したいと考える場合、後妻Cと子Dに約625万円の支払いを要求することができます。

遺言が無い場合には、遺言があった場合のおよそ倍額を子Bにお渡しすることになります。

まとめ

事情により、前妻との間の子に財産を渡したくない場合、遺言、特に公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。そうすると、後妻および後妻との間の子が、面識のない前妻との間の子と遺産分割協議をする必要がなくなります。

個別にご相談してみたいというお客様は、お気軽にたまき行政書士事務所の無料訪問相談をご利用ください。お電話、メールまたはラインにてご予約ください。

その他の遺言を作成した方が良い方

- 1. 財産の構成で不動産の割合が大きい方

- 2. いわゆる“おひとりさま”(自身の子供なし、両親死亡、配偶者が先に死亡(または独身)の場合

- 3. 主たる財産が自宅のみで、かつ自身に子供がいない方

- 4. 養子に出している子がいる方

- 5. 現在2回目の結婚をしていて、前妻との間に子供がいる男性

- 6. 樺太や外国で生まれた方、外国人と結婚した方

- 7. 相続人の一人が「父の死亡後はきっちり均等に分けたい」と言っている場合

- 8. 帰化した日本人の方

- 9. 二世帯住宅の所有者の方

- 10. 推定相続人の中に認知症や障害のある方がいる場合

- 11. 実家に何年も帰ってこない子供がいる親御様

- 12. いわゆる“相続税案件”になることが予想される方

- 13. 夫婦でペアローンを組んで住宅を共有している夫婦(記事では、札幌市内の夫婦を想定)

- 14. 財産の構成で株式や投資信託の割合が大きい方

- 15. 養子縁組をしている方〔養親になった方向け〕

- 16. 養子縁組をしている方〔養子になった方向け〕

- 17. エンディングノートを作成している方

- 18. 非上場会社のオーナー社長

- 19. 一人っ子、かつ、独身で両親が死亡している方

- 20. 複数の子供がいるが一人の子供に過去に不動産など大きな贈与をしている方

- 21. 大地主、不動産投資家の方

- 22. 夫が妻の両親の婿養子に入ったご夫婦で夫婦に子供がいない方(2人とも遺言が必要)

- 23. 今は独り身だが、かつて結婚をしていて前妻との間の子がいる男性

- 24. 息子夫婦の自宅の土地として自身の土地を提供している父

- 25. 苦労をかけた元妻に財産を残したい男性

- 26. 前妻と子供が夫名義の自宅に住んでいる場合の夫

- 27. 自分の子供(死亡)が外国人と結婚していた親の方

- 28. 自分の土地の上に娘夫婦の自宅を建てさせたお父様

- 29. 夫婦共働きで夫婦の間の子供がいない50代以上のご夫婦

- 30. 推定相続人の中に戸籍が途切れている方がいるケース

- 31. 夫婦に子供が一人の場合でその子供に健康不安があるご夫婦

全てのケースを見る

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。