自分でやると難しい相続手続き8パターン

相続・遺言コラム銀行業界もIT化、AIの活用、簡略化が進み、戸籍の収集もしやすくなったため、手間暇さえ惜しまなければ相続手続業務は一般の方にもできる場合が増えてきました。

しかし、中にはやはり相続専門の事務所でなければ難しいだろうという事案があります。

今回のコラムでは、一般の方では難しく、最初から専門家に任せた方がよいかもしれない相続案件についてご紹介してみたいと思います。

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所では、LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ電話相続相談も無料で実施しております。まずはお気軽にお電話、メール、LINEでお問合せください。

相続の専門家でなければ難しいと思う案件

- ① 銀行の相続の電話窓口がない

- ② 証券口座をお持ちの場合

- ③ 行方不明の相続人、音信不通の相続人がいる場合

- ④ 兄弟姉妹相続事案

- ⑤ 半分血のつながった兄弟姉妹がいる相続事案

- ⑥ 相続を放棄する予定の相続人と相続をする相続人が混在している相続事案

- ⑦ 相続人が多人数の案件

- ⑧ 相続人の中に生活保護の方がいる事案

① 銀行の相続の電話窓口がない

基本的に現在の銀行では、多くの銀行(感覚としては7割程度)のホームページ上で死亡の連絡と書類の郵送請求ができます。ただし、二段階認証など携帯電話やメールなどと連携して時間内に申告を完了する必要があります。

基本的に現在の銀行では、多くの銀行(感覚としては7割程度)のホームページ上で死亡の連絡と書類の郵送請求ができます。ただし、二段階認証など携帯電話やメールなどと連携して時間内に申告を完了する必要があります。

一見便利になったようですが、インターネット上の手続きが苦手な方に関しては、その手続きを行うのは難しいといえるかもしれません。また、ほとんどの方が相続手続きは初めてのため、普段はインターネット上での手続きをしている方でも相続手続きに関しては最初からインターネット上で入力を求められても大変かもしれません。

そこで多くの銀行では、電話でも死亡の連絡を受け付けてくれます。または、相続人のご近所に支店がある銀行では、窓口でも基本的に受け付けてくれます。

しかし、中には電話窓口が一切ない銀行が大手銀行でも存在します。この場合には、誰かに代わりに入力してもらうしかありません。お客様が粘り強く電話対応や窓口対応をしない限り対人での対応をしてくれないというところもあります。

そのようなインターネット上でしか受付をしてくれないような場合には相続の専門家に預貯金の解約をしてもらうのもよいと思います。

また、反対に電話窓口(コールセンター)しかない銀行もあります。そして、コールセンターにかけると「○○の方は1、○○の方は2」と自動音声が流れ、結局相続の担当にいつまでもたどり着けない銀行もあります。

たまき行政書士事務所でもこのようなコールセンターの自動音声で苦労することがありますが、最終的にはたどり着けます。一般のお客様ではとても自動音声を理解し、相続の担当者までたどり着けないだろうと感じることがあります。

そのような場合も相続専門の事務所にご相談いただくとよいでしょう。

参考記事

② 証券口座をお持ちの場合

被相続人の方が証券口座をお持ちで死亡なさると、相続人は大変なこととなります。例えば、3行位の信託銀行名で年に数回ハガキが届くことがあります。信託銀行の前には、株主名簿管理人と書いてあり、内容は、企業株の配当金の案内であったりします。

信託銀行に電話をしても話がかみ合わず、証券会社にご相談くださいと言われるばかりで、この大量に届くはがきをどう処理してよいのか途方にくれます。

証券会社に口座をお持ちの方が死亡したときの、相続人が行う株式移管(相続手続き)の流れとしては、

- ⅰ. 証券会社に電話またはホームページ上で死亡の連絡をする

- ⅱ. 証券会社の手続き書類が届いたら戸籍や法定相続情報と印鑑登録証明書などを入れて返送する

- ⅲ. 保有株式残高や投資信託残高、預り金の額を把握する(どの証券会社に何の株式や投資信託があるのか把握する)

- ⅳ. 証券を相続する相続人が同じ証券会社に口座を開設する

- ⅴ. 移管手続き書類を記入し、移管する

- ⅵ. 未受領配当の調査を信託銀行の証券代行部などに依頼する

- ⅶ. 未受領配当金の請求をする

という最低でも7つのステップがあります。

これを相続人の方が自身で行うのはおそらくかなり難しいと思います。まず、前提として証券というものがどのようなものなのかを把握する必要があります。どのような仕組みになっているのかある程度の知識、経験がないと証券会社のコールセンターと会話が成り立ちません。

そのため、証券会社に口座をお持ちの時点で、おそらく途中でほぼ間違いなく挫折しますので、最初から相続専門の事務所に任せるのがよいと思います。行政書士や司法書士でも株式移管(株式の相続手続き)の知識を有している方は非常に少ないですので、相続の専門家に問い合わせるとよいでしょう。

参考記事

③ 行方不明の相続人、音信不通の相続人がいる場合

法定相続人というのは、基本的に近しい親族ですので、行方不明や音信不通の方がいることは想像できないかもしれません。しかし、当事務所で相続の実務を行っていると行方不明や音信不通の方がいるケースはよくあります。

法定相続人というのは、基本的に近しい親族ですので、行方不明や音信不通の方がいることは想像できないかもしれません。しかし、当事務所で相続の実務を行っていると行方不明や音信不通の方がいるケースはよくあります。

例えば、あるきっかけで父と長男が対立しその後、父は札幌、長男は東京に行ったきり20年位一度も家族と交流していない場合などです。

まずは、長男の住所を知る必要がありますが、どのように知ればよいのかわかりません。実際には、戸籍をたどり、戸籍の附票というもので確認ができるのですが、20年位連絡をとっていないためどのように最初の話を切り出せばよいのかがわかりません。

そのような場合には、相続の専門家を一人入れれば、どのようなタイミングでどのように最初のコンタクトを取ればよいのか教えてくれます。

最初の接触の時点で失敗すると相続手続きはすべて失敗することもありますので、行方不明、音信不通の相続人がいる場合には、最初から相続の専門家に相談するとよいでしょう。

④ 兄弟姉妹相続事案

被相続人に子供がおらず、ご両親が死亡している場合には、いわゆる“兄弟姉妹相続事案”となります。被相続人の兄弟姉妹系列が相続人となるケースです。この事案は、ご兄弟姉妹の中に死亡者がいると甥や姪も相続人となるので、相続人が多人数となる場合が多いためレベルの高い相続事案になる可能性が非常に高いです。

また、兄弟姉妹相続事案は、取得すべき戸籍の数が多く、また広域交付請求の制度では取得できない範囲の戸籍となるため、自力で戸籍を過不足なくそろえるのが難しいです。

兄弟姉妹相続事案の場合には、最初から相続の専門家に相談した方がよいでしょう。

参考記事

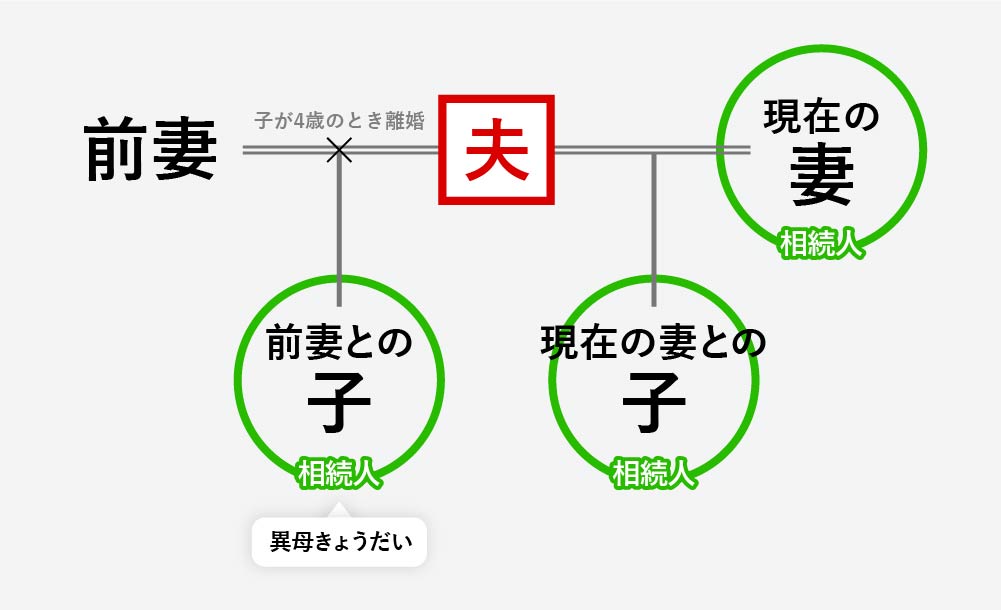

⑤ 半分血のつながった兄弟姉妹がいる相続事案

例えば、このような関係図のときに半分血のつながった異母きょうだいが出てきます。

例えば、このような関係図のときに半分血のつながった異母きょうだいが出てきます。

この図で夫が死亡したとき、異母きょうだいと現在の妻との子と現在の妻の3人が相続人となります。

上記のような相続人関係の場合、異母きょうだいと現在の妻との子・現在の妻は面識がないことが通常のため、現在の妻が遺産分割協議を進めようとしてもどのように進めてよいかとても迷う事案となります。

このような異母きょうだい事案は、相続の専門家の過去の経験などをフルに活用して進めた方が良いため、何らかのアクションを起こす前に、早い段階で相続の専門家を頼るとよいでしょう。

⑥ 相続を放棄する予定の相続人と相続をする相続人が混在している相続事案

具体例

相続財産

| 小樽市の坂の上にある一軒家(築50年) | 市場価値は非常に低く解体するとしたら250万円ほどかかる。 |

|---|---|

| 預貯金 | 300万円 |

相続人

| 相続人A | 相続する。 |

|---|---|

| 相続人B | 故人と関係性が薄いので相続放棄の予定。 |

| 相続人C | 故人と関係性が薄いがもらえるものはもらっておきたい。 |

| 相続人D | 相続するのにリスクがあるならいらない。どうするか未定。 |

明らかに相続放棄した方がよいとわかる債務超過の相続事案ではないが、

- 相続財産が少額で相続するのにリスクがありそうな事案

- 故人と関係性が薄いから遺産は受け取らないとする方

- 関係性が薄いがもらえるものはもらっておきたいと真逆に考える相続人

が混在していると進め方が難しくなります。

「自分は善意で相続をしないと考えているのに、なぜ、関係性が一番薄いあの人が相続しようとするのだ」と遺産分割協議書を受けっとった時点で揉めることがあります。

そのため、相続放棄しようとする方(遺産分割による実質的な相続放棄を含む)と相続しようとする方が混在する場合には、慎重に進める必要があります。

そのため、このような事案でも最初か相続の専門家に相談した方がよいでしょう。

⑦ 相続人が多人数の案件

多人数の相続事案に明確な基準はないですが、8人以上の相続人がいる事案だと難しい事案といえるのではないかと思います。

- ① まず、相続人を確定するための戸籍の収集が大変です。

- ② 8人以上となると全員が同じ地域に住んでいるということはほとんどなく、全道あるいは全国に散らばっています。都会に行くと価値観も変わってくるため、相続に対する考え方もそれぞれです。

- ③ 一人でも書類の返送が遅い方がいると相続手続きがその時点でストップします。

以上のような理由から相続人が多人数の案件は、相続手続きをスムーズに進めるには非常に難しい事案といえます。そのため、相続人が8人以上の多人数の相続事案については、最初から専門家の相談を受けるとよいでしょう。

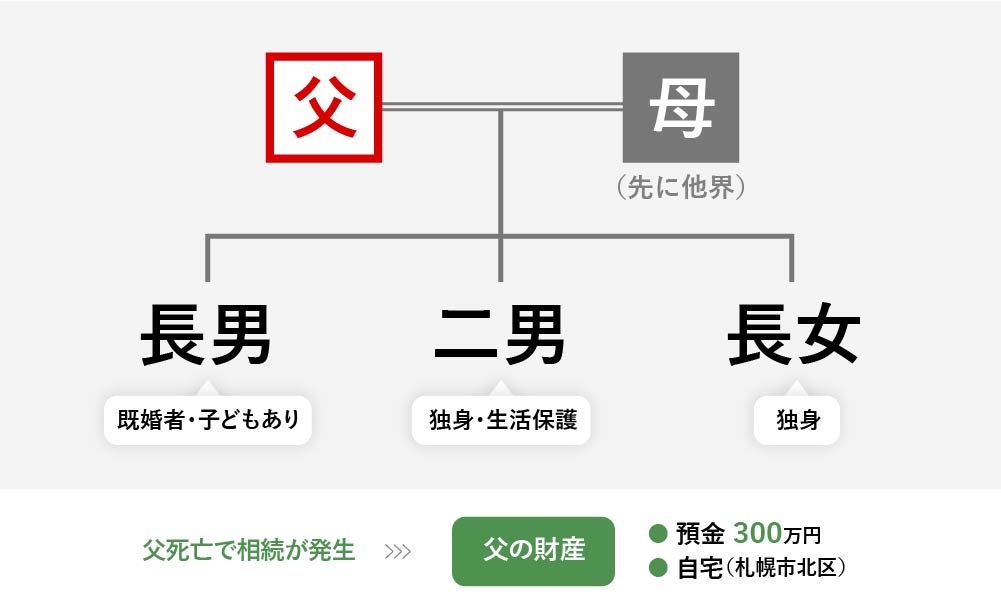

⑧ 相続人の中に生活保護の方がいる事案

相続人の中に生活保護受給者の方がいると相続手続きが難しい事案となります。

相続人の中に生活保護受給者の方がいると相続手続きが難しい事案となります。

例えば、図の具体例のような事案です。

このような事案で、長男が通帳や権利証をお持ちで、二男の扱いをどうすればよいかわからないと相談を受けることがあります。

生活保護受給者がいる場合の相続手続きは、

- 生活保護費を月々どのくらい受給しているのか

- 生活保護の方の健康状態、財産状態、生活環境

- 仕事復帰の可能性があるか

など総合的に判断する必要があります。そのため、ここで一概に説明はできないのですが、慎重に進める必要がありますので、生活保護受給者がいるけれども相続手続きをしたい、しなければならないという方については、相続の専門家にご相談いただくとよいでしょう。

まとめ

今回のコラムでは、専門家に相談あるいは依頼してしまった方がよいと思われる相続案件を8つ挙げましたが、相続問題は感情問題、過去のいきさつなど複雑な事情が絡み合いますので、インターネット上で調べつくしてもわからないという場合には、一度相続手続きの専門家にご相談いただくとよいでしょう。

今回のコラムでは、専門家に相談あるいは依頼してしまった方がよいと思われる相続案件を8つ挙げましたが、相続問題は感情問題、過去のいきさつなど複雑な事情が絡み合いますので、インターネット上で調べつくしてもわからないという場合には、一度相続手続きの専門家にご相談いただくとよいでしょう。

札幌市北区に事務所がある相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、対面であるいは、ZOOM等オンラインで、あるいは、電話にて難しい相続の相談を無料で行っております。札幌市内の方はもちろんのこと、札幌圏、北海道内、全国の方も難しい相続でお困りでしたら一度お気軽にご相談ください。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。