不動産の相続 共有のリスクと共有としない解決方法

相続・遺言コラム令和3年5月8日の日本経済新聞マネーのまなびコーナーで“家の相続、共有にリスク”という興味深い記事が出ていましたので、今回のコラムでは、相続の専門家の観点から記事を掘り下げて不動産の相続を共有とするリスクと、共有としない解決方法についても解説してみたいと思います。

“家の相続、共有にリスク”の記事の概要は、遺産分割協議における、被相続人の住んでいた自宅土地建物(家)の相続について、その家に引き続き住む相続人がいない場合や、市場取引の少ない地域の家の場合、だれもその家を積極的に相続しようとしないことがある。そして、その家を法定相続人全員の共有とすると、様々なリスクがあるので注意しましょうという内容のものでした。

家(不動産)をとりあえず共有とするリスク

不動産については、遺産分割協議が成立しなくても、法定相続人の一人の権限で、法定相続分通りの登記という行為ができます(法務局HP参照)。

不動産については、遺産分割協議が成立しなくても、法定相続人の一人の権限で、法定相続分通りの登記という行為ができます(法務局HP参照)。

例えば、夫、妻、長男、長女の家族構成で、夫が死亡した場合、長男一人の権限で、妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1という共有登記をすることができます。

後先のことをあまりアドバイスしない、あるいは経験不足でその後のトラブルを予想できない専門家に相談してしまうと、「まとまらないのであれば、とりあえず共有登記をしたらどうですか。法定相続分通りの登記だと、遺産分割協議が成立していなくてもできます。」と提案してしまうことがあります。

また、当事務所の拝見した具体例としては、相続人の仲が良くないため(口もききたくない)とりあえず共有とした、あるいは、仲が良いがゆえにとりあえずすぐには売らないし、法律で決まっている割合で登記しようというケースもありました。

例えば、親の住んでいた自宅について、とりあえず法定相続登記(共有とする登記)をするとどういうリスクがあるか、具体的に掘り下げて解説します。

- 1. 共有状態なので、売却(処分)しようとしたときに共有者全員の賛成が必要となる

- 2. 空き家状態であると、家の中が急速に劣化(換気不良によるカビ、水道管凍結、ガラス割れなど)する

- 3. 固定資産税は、共有者が3人いても必ず代表者一人に納税通知書が届く

- 4. 共有者に相続が発生した場合、遺言を作成していない限り、さらに共有者の法定相続人が共有持分を相続するため、共有者が増える可能性がある。(数次相続の発生)

- 5. 岩見沢市などの豪雪地帯の場合、建物自体が雪で倒壊する危険性があっても共有となっていると解体できないことがある

- 6. 壊れた建物を放置していると、相続の問題のみならず、“空き家問題”に発展する

- 7. 納税代表者が固定資産税を滞納すると、最終的には、共有者全員に給料差し押さえなどの通知が来ることになる

1. 共有状態なので、売却(処分)しようとしたときに共有者全員の賛成が必要となる

一人でも、売りたくないという方や認知症になってしまった共有者がいる場合、売却手続きをスムーズに進めることができないあるいは、売却自体不可能である場合があります。

不動産会社が売主側仲介として入る際に、売出価格というものを決めるのですが、相場を理解せず、高額で取引したいと考える共有者が出た場合いつまでも売れないで残ることがある。

2. 空き家状態であると、家の中が急速に劣化(換気不良によるカビ、水道管凍結、ガラス割れなど)する

誰かが定期的なメンテナンスを行う必要が出てくるが、業者との交渉の手間や費用がかかり、共有者のだれもが交渉窓口となることを避け、費用を支出したがらないということが起きる。結局誰も何も手を付けないでそのまま放置される。

3. 固定資産税は、共有者が3人いても必ず代表者一人に納税通知書が届く

固定資産税納税通知書は、毎年4月末から5月上旬に届きますが、固定資産税納税通知書は共有者全員に届くわけでなく納税義務者に登録された一人に届きます。現実的には、納税代表者のみが固定資産税の全額を支払うケースが多く、納税している共有者と納税していない共有者との間で不公平感が生じ、共有者同士の仲が悪くなる。

4. 共有者に相続が発生した場合、遺言を作成していない限り、さらに共有者の法定相続人が共有持分を相続するため、共有者が増える可能性がある。(数次相続の発生)

もともとの所有者の相続の際、話し合いがつかず、直接の法定相続人同士で解決できなかったにもかかわらず、さらに若い世代の共有者が加わることで、解決する可能性がますます低くなる。

5. 岩見沢市などの豪雪地帯の場合、建物自体が雪で倒壊する危険性があっても共有となっていると解体できないことがある

解体費用(100万円から200万円)の支出が必要となるため、共有者の誰もが出費を惜しまなければよいが、共有物件の場合、責任感も希薄となるため、共有者のだれもがその解体費用を出そうとしない。

6. 壊れた建物を放置していると、相続の問題のみならず、“空き家問題”に発展する

解体できず、放置をしていると周囲からクレームが上がり、後に、近所周辺の住居環境を悪化させてしまうリスクがあります。

7. 納税代表者が固定資産税を滞納すると、最終的には、共有者全員に給料差し押さえなどの通知が来ることになる

納税代表者が固定資産税を滞納すると、役所の税務課では他の共有者に滞納分の支払いを求められます。拒むと差し押さえをされ、勤務先の会社に給与差し押さえの通知がいくことがあります。

以上のように、ほんの数例を挙げましたが、共有登記とすると、他にも複雑に絡み合う様々なリスクが後々待ち受けます。

これは、共有登記をしなくても、名義変更を放置して単なる共有状態(亡くなった方の名義のままの状態)となっている場合でも、ほぼ同じようなリスクがあります。

専門家が関わる相続では、基本的に安易に共有にしないのが定説

故人の住んでいた自宅土地建物は、アパートなどの収益不動産でもない限りは、そこに相続人が住まなければ利用価値がほとんどなく、また、売却換価しない限りお金は発生せず、むしろ、継続的に費用がかかり続けるマイナスの資産ともなります。

故人の住んでいた自宅土地建物は、アパートなどの収益不動産でもない限りは、そこに相続人が住まなければ利用価値がほとんどなく、また、売却換価しない限りお金は発生せず、むしろ、継続的に費用がかかり続けるマイナスの資産ともなります。

具体的にかかる2つの費用としては、

- ⅰ. 家の所有者となると、毎年発生する固定資産税を支払うための費用

- ⅱ. 空き家となった場合、所有者の責任として、周囲に迷惑をかけないように維持管理をするための費用

があります。

北海道の家であれば、雪による倒壊の危険を除去するために、自分たちで、もしくは業者さんに依頼して除雪をする必要があります。

また、冬は水道管凍結のリスクがあり、夏は水が腐敗することによる水道管損傷のリスクがあります。

一般論として、法定相続人は、預貯金は積極的に相続しようとするものの、空き家となる実家は相続をしたがらない(潜在するリスクを背負いたくない)ということがよくあります。

家を共有にするとこれまで説明したように様々なトラブルの先延ばしとなります。

そのため、相続の相談や手続きに携わる専門家であれば、安易な共有登記はしない、解決方法として共有登記は決してお勧めしないというのが定説です。

だれも相続したがらない家を共有とせず、解決する方法

北海道の岩見沢市にある実家(築30年、空き家となる)の相続を想定します。

北海道の岩見沢市にある実家(築30年、空き家となる)の相続を想定します。

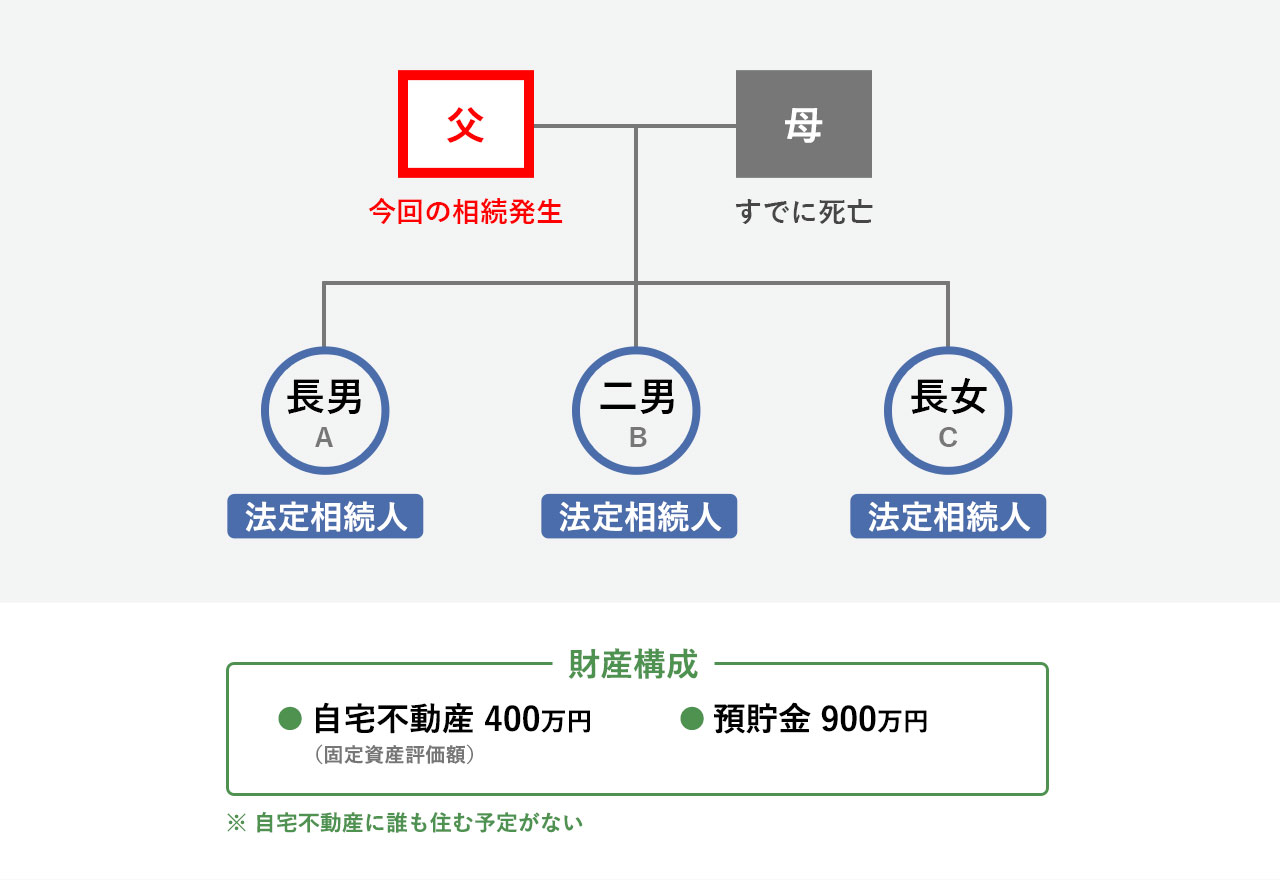

事案をシンプルにするため、不動産の名義人の父が死亡、法定相続人は、長男Aさん、二男Bさん、長女Cさんの3人とします。

実家の固定資産評価額は土地建物を合わせて400万円。預貯金が900万円であったと仮定します。

解決の前提として覚えておく必要があるのは、不動産と預貯金の相続の話し合いは分離させないことです。

先に、預貯金を均等に分配し終わってから、不動産の相続はどうするか話し合おうとしても遅く、解決する時期を逸した状態といえます。

不動産があるときは話し合いから逃げずに、預貯金も含めて誰が何をどのくらい相続するかを一緒に話し合う必要があります。

解決方法1. 法定相続人の一人の単独所有とし、その方に不動産の処分を一任する

一番シンプルな解決方法は、法定相続人の一人に相続してもらい、維持管理や、場合によっては売却し換価することを任せるというものです。

一番シンプルな解決方法は、法定相続人の一人に相続してもらい、維持管理や、場合によっては売却し換価することを任せるというものです。

今回の例でいえば、岩見沢の実家の固定資産評価額が400万円だったとしても、売却しようとした場合、不動産業者さんではおそらく「建物が0円、土地が200万円、更地として売りに出す場合は解体費用が150万円前後かかる」と査定されるでしょう。

そこで、長男Aさんに自宅不動産を相続してもらい、その価値は0円と考えて、預貯金については、長男A、二男B、長女Cで300万円ずつ均等に相続する旨の遺産分割協議書を作成して、預貯金の解約、不動産の名義変更をします。

長男は不動産の単独所有者なので、数年管理したあとに売却してもいいですし、住みたいのであれば更地にして自分で家を建ててもいいでしょう。

そのようにすることで、長男は費用を負担するが、売却すればマイナスにはならず、自分の権限で管理、保存、処分ができ、兄弟にとって思い出の実家を急いで売却しないで済むというメリットがあります。

また、二男、長女は、不動産にまつわるリスクを負うことなく現金で300万円ずつ受領できます。

このように、自宅不動産は金銭的価値のないものとして代表者である長男に相続してもらい、その他の預貯金は均等に分割するという方法が、北海道では一番多いと思われます。

解決方法2. 換価分割をする

次に、不動産の相続の手法で換価分割というものがあります。換価分割は、その名の通り、不動産を換価して換価金を分割して相続するという意味です。

次に、不動産の相続の手法で換価分割というものがあります。換価分割は、その名の通り、不動産を換価して換価金を分割して相続するという意味です。

ここで忘れてはいけないのが、不動産の名義が死亡した方のままだと売却換価することができないということです。

そのため、換価分割のやり方としては、まず、ⅰ. 便宜的に、自宅不動産を相続人の代表者一人に相続(単独所有)してもらい、その後、その代表者が、ⅱ. 不動産業者と媒介契約を結び、買主を探し、売却するという手順となります。

外形的には、単に一人が相続して、単独所有者が売却して売却金を受領したことになるため、不動産に譲渡益が出ると、翌年の住民税等が増額となることもあるので、そのあたりを理解したうえで行う必要があります。

また、遺産分割協議書には、換価分割であることを明記しておく必要があります。

遺産分割協議書には、以下のように記載するとよいでしょう。

第1条 被相続人名義の以下の不動産を長男Aが取得する。

第2条 (略)

第3条 第1条によって長男Aが取得した不動産については、相続登記完了後、遅滞なく売却換価し、売却にかかった諸費用を除く残額について、長男A、二男B及び長女Cで法定相続分通りに分割することとする。

解決方法3. 代償分割をする

最後に、相続の手法の一つで、代償分割というものがあります。これは、不動産の価値を相続人同士がざっくりと共有することができる場合で、素早く解決したいという場合に利用できるでしょう。

最後に、相続の手法の一つで、代償分割というものがあります。これは、不動産の価値を相続人同士がざっくりと共有することができる場合で、素早く解決したいという場合に利用できるでしょう。

例えば、今回の例の、岩見沢市の自宅不動産を長男Aさんが取得して、自宅不動産の実際の価値(解体して更地にする費用を引いた額)は、固定資産評価額(岩見沢市発行)が400万円だったとしても、実勢価格は60万円くらいだろうと相続人全員が理解していたとします。

そうすると、相続人Aさんは60万円の価値を取得するので、その代償として、20万円ずつを二男Bと長女Cに支払うというものです。

代償分割やその他の分割方法についてのより深い説明は、別の記事をご参照ください。

このように、不動産がある場合でも“とりあえず共有”登記を避けて、きれいに後腐れなく分割する方法はあります。

どの方法をとるのがベストかは一概に言えませんが、法定相続人の構成、法定相続人の仲の良さ、財産構成等から総合的に考えて一番良い方法をとると良いでしょう。

参考記事

不動産の相続についてもお気軽にご相談ください

たまき行政書士事務所では、

たまき行政書士事務所では、

- 所有者死亡後、10年以上不動産の名義変更をしていなかった事案

- 遺産の構成で、預貯金や不動産のバランスが悪いため、遺産分割協議が成立していない事案

- 樺太の戸籍が混ざっていて相続人確定が難しい事案

- 相続が複数発生しているような事案(数次相続事案)

などの解決も数多く行っております。

まずは、お気軽に状況をお聞かせください。行政書士が直接ご相談に応じます。初回相談は無料です。

アポイントは、お電話、メール、ラインでも行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

難しい事案の場合、本州の方からもお問い合わせをいただいております。その際は、お電話相談や、ZOOM等でのオンライン相談を行っております。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。