【遺言を作成した方が良い方】

第29話 夫婦共働きで夫婦の間の子供がいない50代以上のご夫婦

相続・遺言コラム

子供のいないご夫婦について

- 結婚をしたタイミングが遅かった

- そもそも子供を作る予定がなかった

- 子供を授かることがなかった

- ネコや犬などのペットが好きなので特に子供を欲しなかった

- 子供がいたが死別した

という様々な事情で夫婦の間に子供がいないご家庭があります。

近年では、価値観も多様となり結婚しても子供がいないというのもよくあることといえます。夫婦に子供がいない場合、男性、女性ともに体が元気なうちは働くことが多いですし、夫は妻のおかげで浪費もすることなく、かつ、妻も夫と同じようにキャリアアップをしますので、世帯全体で高収入であることが多いです。

また、北海道であれば、建物の断熱性能に違いがあるため、賃貸ではなく持ち家を所有していることがほとんどで、自宅土地建物(不動産)を夫の単独所有、もしくは夫婦の共有としていることがあります。

子供のいないご夫婦は、遺言(特に公正証書遺言)の作成が必須といえます。50代位(おそくとも70歳台)から遺言を作成することで自身の配偶者を保護することができます。

以下その理由を解説します。

子供がいない夫婦のどちらかが死亡したらどうなるか(だれが相続するのか)

子供がいない夫婦のどちらかが死亡すると、配偶者は常に相続人となります。しかし、第一順位、第二順位(父、母など直系尊属)の相続人がいないため、第三順位の兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち死亡している方がいれば、甥や姪)が相続人となります。

子供がいない夫婦のどちらかが死亡すると、配偶者は常に相続人となります。しかし、第一順位、第二順位(父、母など直系尊属)の相続人がいないため、第三順位の兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち死亡している方がいれば、甥や姪)が相続人となります。

※もちろん、被相続人(死亡した方)の父や母の中で、長寿によりご健在の方がいれば、兄弟姉妹ではなく、被相続人の父または母が相続人となりますが、子供のいない夫婦の相続では、ほとんどのケースで父と母が死亡しているため、兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち死亡している方がいれば、甥や姪)が相続人となります。

よく誤解されるのが、子供のいない夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者がすべて相続するから問題ないと考えている方がいます。また、預貯金は兄弟姉妹に渡ることは理解しているが、夫婦共有の不動産については、配偶者が当然に相続すると誤解している方がいます。

しかし、不動産、預貯金、車、貯蓄性のある保険などはすべて配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち死亡している方がいれば、甥や姪)が相続することになり、亡くなった配偶者の財産のすべてが遺産分割協議の対象(相続財産)となります。

長年寄り添ってきた配偶者が死亡した後に、配偶者の兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち死亡している方がいれば、甥や姪)と遺産分割協議をするというのはとても大変なことといえます。

参考記事

子供がいない夫婦の具体的事例(北海道札幌市西区を想定)

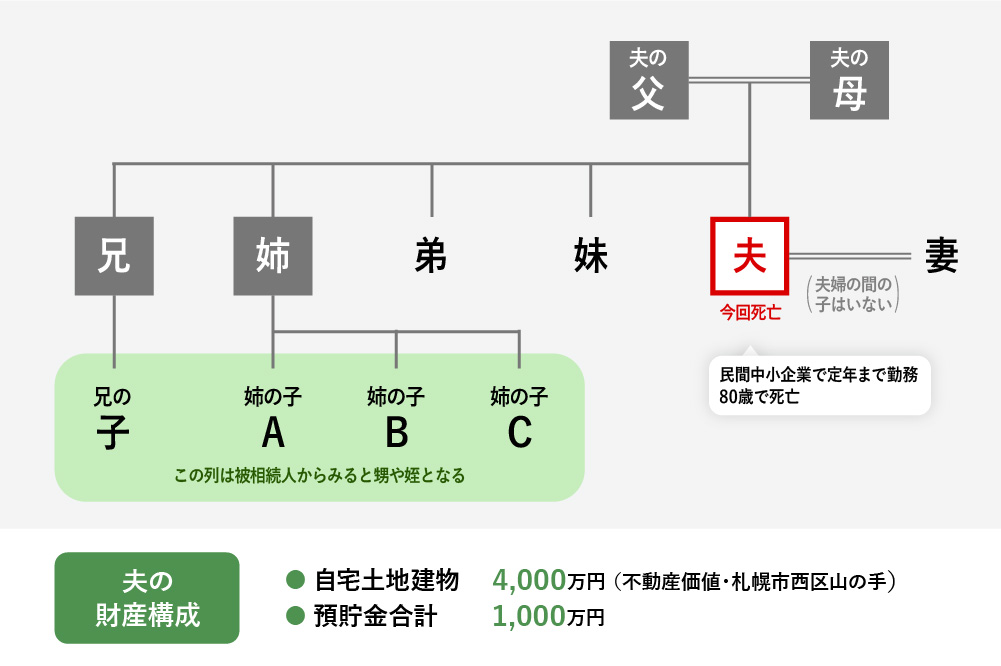

※ グレーの背景は夫より先に死亡夫が死亡したときの具体例を挙げてみます。

※ グレーの背景は夫より先に死亡夫が死亡したときの具体例を挙げてみます。

この場合、夫(被相続人)の相続人は、妻(配偶者)と兄の子と姉の子Aと姉の子Bと姉の子Cと夫の弟と夫の妹の7人となります。

仮に、法定相続分通りに分けると、妻が合計5000万円の4分の3で3750万円、兄の子が16分の1(1/4×1/4(きょうだい4人なので)=1/16)で312万円、姉の子ABCがそれぞれ48分の1(1/4×1/4×1/3(姉の代襲相続人3人なので)=1/48)で104万円ずつ、弟と妹がそれぞれ16分の1で312万円ずつとなります。

つまり、妻が3750万円に対し、兄弟姉妹系列は合計で1250万円となります。

遺産分割は、自由な合意で確定しますので、上記のような割合にそのまま分割されるわけではないですが、一人でも法律上の割合を求めた場合には、上記のようになるケースが多いです。

| 相続人 | 法定相続分 |

|---|---|

| 妻(配偶者) | 3750万円 |

| 兄の子 | 312万円(1/4×1/4=1/16) |

| 姉の子A | 104万円(1/4×1/4×1/3=1/48) |

| 姉の子B | 104万円(1/4×1/4×1/3=1/48) |

| 姉の子C | 104万円(1/4×1/4×1/3=1/48) |

| 弟 | 312万円(1/4×1/4=1/16) |

| 妹 | 312万円(1/4×1/4=1/16) |

預貯金が全部兄弟姉妹系列に渡る可能性あり

上記の具体例で、仮に法定相続分通りに分け、自宅は妻が相続すると仮定すると、妻以外の相続人の分は、夫の預金(1000万円)では250万円足りず、妻は自身の財産から250万円を捻出しなければいけなくなる結果となります。

夫が死亡し悲しみに暮れる中、終の棲家として購入した自宅に住み続けるために、妻は特に交流のなかった夫の兄弟姉妹系列に、250万円もの金額を自身の財産から追加で支払うという結果となります。

3/4という十分配慮された割合で取得しているともいえますが、どうも納得がいかない結論であることはわかると思います。

配偶者の兄弟姉妹とは疎遠であったり犬猿の仲であることも多い

死亡した配偶者の兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち死亡している方がいれば、甥や姪)と残された配偶者自身が円満な関係というのは稀です。ご年配の方は個性の強い方も多く特に夫側の兄弟姉妹と妻は、仲が悪いとまではいかなくてもしばらく疎遠であることがほとんどであるといえます。

この疎遠な兄弟姉妹系列と遺産分割の話し合いをすること自体が残された配偶者にとっては苦痛であるといえるでしょう。

公正証書遺言を作成しておけばほとんど解決できる

これまで何も対策をせずに子供のいない夫婦の一方が死亡した後の話をしてきましたが、大変なことになることは予想できたと思います。これを解決する対策としては、公正証書遺言を作成することです。

これまで何も対策をせずに子供のいない夫婦の一方が死亡した後の話をしてきましたが、大変なことになることは予想できたと思います。これを解決する対策としては、公正証書遺言を作成することです。

公正証書遺言とは、自筆証書遺言とは異なり、公証人の面前で作成した遺言です。公正証書遺言を作成するための要件としては、

- ① 相続に利害関係のない証人が2人立ち会うこと

- ② 周りに人がいない個室で作成すること

- ③ 元裁判官や元検察官、元弁護士などが任命される公証人の面前で作成し

- ④ 公証人が本人確認、判断能力の確認などをしたうえで

- ⑤ 公証人及び証人2人、遺言者本人が遺言に署名押印する

などがあります。

このように厳格な要件のもと作成するのが公正証書遺言であるため、遺言の無効を主張されることがほぼなく、銀行や法務局でも信頼のある遺言として処理してくれます。

また、公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり家庭裁判所の検認手続きが一切不要で、すぐに相続手続きが開始できます。

兄弟姉妹(又は、甥や姪)相続事案では兄弟姉妹(又は、甥や姪)に遺留分侵害請求権がない

子供のいない夫婦は絶対に遺言を作成した方が良いといえる理由には、上記のように残された配偶者に苦労させないという理由の他に、兄弟姉妹系列には遺留分侵害請求権(いわゆる遺留分)がないということがあります。

遺留分とは、簡単に説明すると遺言によって不利益を受ける相続人が、遺言によって侵害された権利を主張する権利です。

法律上、兄弟姉妹系列には遺留分侵害請求権の規定がありません。そのため、しっかりと公正証書遺言を作成しておけば、あとで蒸し返されることなく、遺言通りの相続ができます。

後で揉めたくないから作らないという理由はない(子供のいない夫婦は公正証書遺言を絶対に作った方がよい)といえます。

参考記事

夫だけでなく妻も公正証書遺言を作成すべき

今回の記事では、夫が死亡したことを想定して具体例を挙げましたが、妻も同様に公正証書遺言を作成すべきといえます。

今回の記事では、夫が死亡したことを想定して具体例を挙げましたが、妻も同様に公正証書遺言を作成すべきといえます。

妻が不動産を所有しているケースは少ないですが、夫婦共働きの場合、妻の預貯金額が夫よりも多いという事例も多く見かけられますので、妻が先に死亡した場合に夫の生活を保護するため、妻も例えば、‘‘夫にすべて相続させる’’という内容の公正証書遺言を作成するとよいでしょう。

遺言を作成するときは一緒に作るのがおすすめ

夫婦ともに公正証書遺言を作成する場合は、ある程度手間もかかりますので、同時期に作成するのがよいでしょう。公正証書遺言の作成は、

- ① 直接公証役場に行って公証人と作成する方法

- ② たまき行政書士事務所で行っているように行政書士など専門家のサポートを受けて作成する方法

と二通りの作り方があります。

遺言の専門家のサポートを受ける場合、夫婦同時に依頼する方が費用も抑えられますので、夫が作るときには妻も同時に作成した方がよいでしょう。

たまき行政書士事務所が子供のいないご夫婦からご相談を受けたケースでは、結果的にほとんどの方が夫婦同時に公正証書遺言を作成しております。

行政書士や弁護士だからといってすべての方がサポートをしているわけではない

遺言や相続の分野は、いわゆる士業の業務の中でも特に専門性が高い分野です。1年間に1件程度しか相続や遺言に携わっていない士業者であると、経験が不足しており、十分な対応ができないといえます。

遺言や相続の分野は、いわゆる士業の業務の中でも特に専門性が高い分野です。1年間に1件程度しか相続や遺言に携わっていない士業者であると、経験が不足しており、十分な対応ができないといえます。

行政書士法、弁護士法などの関係で、遺言のサポートをしているのは、行政書士か弁護士か司法書士や信託銀行に限定されますが、その中でも特に遺言や相続を専門としているところに相談するとよいでしょう。

開業以来、相続と遺言が専門のたまき行政書士事務所(札幌市北区)では、相続と遺言に関するご相談を年間を通してお受けしております。北海道内でしたら、交通費なども一切無料で無料訪問相談を行っております。

施設にご入居中の方であれば、施設にお伺いして1時間以上かけて状況をお聞きします。

遺言を検討中の方や子供のいない夫婦のお世話をしている姪の方などご親族の方のご相談もお受けしております。

まずは、お気軽にお電話、メール、LINEにてお問い合わせください。

その他の遺言を作成した方が良い方

- 1. 財産の構成で不動産の割合が大きい方

- 2. いわゆる“おひとりさま”(自身の子供なし、両親死亡、配偶者が先に死亡(または独身)の場合

- 3. 主たる財産が自宅のみで、かつ自身に子供がいない方

- 4. 養子に出している子がいる方

- 5. 現在2回目の結婚をしていて、前妻との間に子供がいる男性

- 6. 樺太や外国で生まれた方、外国人と結婚した方

- 7. 相続人の一人が「父の死亡後はきっちり均等に分けたい」と言っている場合

- 8. 帰化した日本人の方

- 9. 二世帯住宅の所有者の方

- 10. 推定相続人の中に認知症や障害のある方がいる場合

- 11. 実家に何年も帰ってこない子供がいる親御様

- 12. いわゆる“相続税案件”になることが予想される方

- 13. 夫婦でペアローンを組んで住宅を共有している夫婦(記事では、札幌市内の夫婦を想定)

- 14. 財産の構成で株式や投資信託の割合が大きい方

- 15. 養子縁組をしている方〔養親になった方向け〕

- 16. 養子縁組をしている方〔養子になった方向け〕

- 17. エンディングノートを作成している方

- 18. 非上場会社のオーナー社長

- 19. 一人っ子、かつ、独身で両親が死亡している方

- 20. 複数の子供がいるが一人の子供に過去に不動産など大きな贈与をしている方

- 21. 大地主、不動産投資家の方

- 22. 夫が妻の両親の婿養子に入ったご夫婦で夫婦に子供がいない方(2人とも遺言が必要)

- 23. 今は独り身だが、かつて結婚をしていて前妻との間の子がいる男性

- 24. 息子夫婦の自宅の土地として自身の土地を提供している父

- 25. 苦労をかけた元妻に財産を残したい男性

- 26. 前妻と子供が夫名義の自宅に住んでいる場合の夫

- 27. 自分の子供(死亡)が外国人と結婚していた親の方

- 28. 自分の土地の上に娘夫婦の自宅を建てさせたお父様

- 29. 夫婦共働きで夫婦の間の子供がいない50代以上のご夫婦

- 30. 推定相続人の中に戸籍が途切れている方がいるケース

- 31. 夫婦に子供が一人の場合でその子供に健康不安があるご夫婦

全てのケースを見る

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。