【遺言を作成した方が良い方】

第30話 推定相続人の中に戸籍が途切れている方がいるケース

相続・遺言コラム

戸籍がつながっていないと相続人の確定ができない

死亡が発生した後の相続手続きの前提として、戸籍を用いて相続人を全員分確定する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を繋げて揃えることはもちろん重要ですが、相続人の戸籍が繋がらないというのも大変な問題となります。

死亡が発生した後の相続手続きの前提として、戸籍を用いて相続人を全員分確定する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を繋げて揃えることはもちろん重要ですが、相続人の戸籍が繋がらないというのも大変な問題となります。

戸籍が繋がらないというのは、具体的には、樺太出身・函館の大火による焼失などにより出生時の戸籍がないということや、外国人と結婚したなど中間の戸籍がないということが考えられます。また、保存期間の経過により戸籍が廃棄されていることがあるというのも戸籍が繋がらない原因となります。

現在では、文書といえば紙保管以外にデータでクラウド保存をしているのが通常ですが、昔は当然そのような保管技術はなかったため、紙で保管しておりました。そして、その紙に対して永久に保管義務が生じるとなると役所の負担が増えるため、一定の年数で廃棄が認められているのですが、現在のように除籍や改製原戸籍となってから150年という長期の保管義務はありませんでした。

当時は現在ほど長くは生きられなかったため、人の寿命は80歳くらいまでと計算していたのが背景にあるのかもしれません。そのため、過去には保管義務年数が50年又は80年でした。

今回は、少しマニアックな内容ですが、相続人の戸籍が繋がらないケースについて解説します。相続人の戸籍が繋がらない場合には、遺言の作成が必須といえます。以下その理由を解説します。

戸籍の保存期間と問題となる具体例

繰り返しになりますが、戸籍の保存期間は、現在では、除籍や改製原戸籍となってから150年ですが、過去には、改製原戸籍や除籍となってから50年、80年という保存期間の時代がありました。

そのため、例えば、50年の期間が過ぎ戸籍が廃棄されていることがよくあります。特に多いのが下の例でいえば、父の戸籍が途切れていることがよくあります。

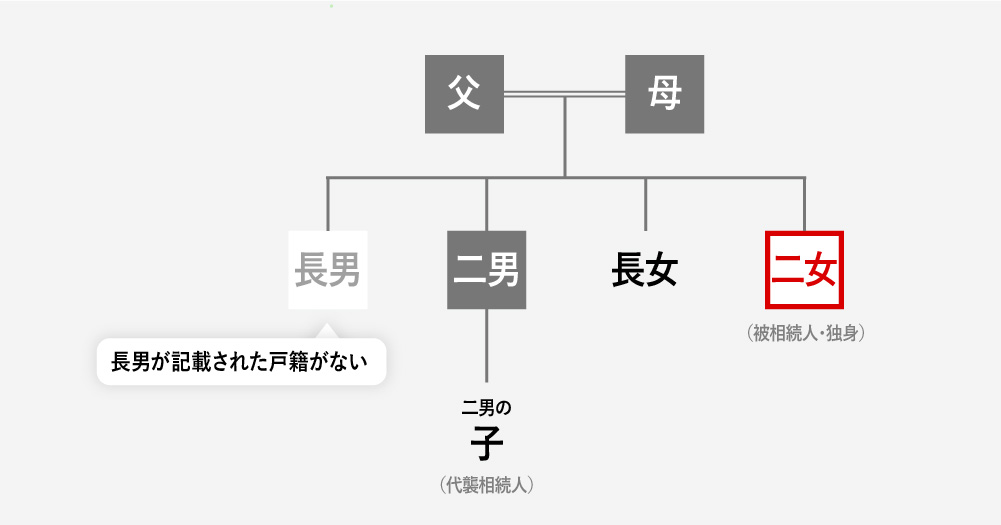

【具体例】独身の方が死亡しいわゆる兄弟姉妹相続が生じているケース

当事務所で実際にあった事例を参考にしております。独身の方が死亡し、両親が先に死亡していて、兄弟姉妹(又は甥や姪)が相続人となる、いわゆる‘‘きょうだい相続’’の事例で、父の出生から死亡までの戸籍の一部が欠け、その欠けた部分の戸籍に長男の戸籍が載っていると予想される事案です。

当事務所で実際にあった事例を参考にしております。独身の方が死亡し、両親が先に死亡していて、兄弟姉妹(又は甥や姪)が相続人となる、いわゆる‘‘きょうだい相続’’の事例で、父の出生から死亡までの戸籍の一部が欠け、その欠けた部分の戸籍に長男の戸籍が載っていると予想される事案です。

父の欠けた戸籍以降の期間の戸籍には、二男から記載されています。そうするとひとつ前の廃棄となった戸籍には、長男が記載されているということが推測されます。ところが、戸籍の廃棄により長男の生死や養子縁組などの事実は確認できません。そのため、二男の子と長女は、二女の相続人であるということを確定できますが、長男は行方を確認できないため、死亡した二女(被相続人)の相続人が確定できない事となります。

相続人が全員確定できないと相続手続きは基本的に不可

相続人が全員特定できないということは遺産分割協議ができないということを意味しています。そうなると銀行などの金融機関としては、相続手続きに応じることが基本的にできなくなります。

そのため、遺産分割協議をしなくても手続きをできるようにするためには、遺産分割協議自体が必要のない公正証書遺言を作成し生前の対策をとることが大事です。

なぜ公正証書遺言か

公正証書遺言は、法律に定めた各種の形式を満たしたうえで公証人の面前で作成される信用性の高いものです。そのため、自筆証書遺言のように検認という作業も必要ありません。

公正証書遺言は、法律に定めた各種の形式を満たしたうえで公証人の面前で作成される信用性の高いものです。そのため、自筆証書遺言のように検認という作業も必要ありません。

検認とは、相続人全員に通知した上で、家庭裁判所で遺言の認証を受ける手続です。相続人を特定できない場合、一部の相続人に通知ができず、遺言に対する意見を言う機会を相続人に与えられないため、検認も基本的にできないと考えた方がよいでしょう。

自筆証書遺言を手続きで使う際は、検認が必須ですので、相続人の戸籍が繋がっていない場合には、自筆証書遺言では相続手続きは不可となります。

なお、法務局による自筆証書遺言の保管制度がありますが、現実にはあまり多くは利用されておりません。自筆証書遺言はあくまで法務局に預けても自筆証書遺言という扱いにかわりないですし、制度上は確かに法務局に預ければ検認が必要ないことになりますが、仮に形式上手続きをとることができたとしても、金融機関などでは解約に応じてもらえない可能性があります。

話を公正証書遺言に戻すと公正証書遺言は、検認が不要ということの他に、金融機関からの信頼性も高いです。自筆証書遺言のように慎重に審査されることもありません。

経験上、自筆証書遺言は不備が多く、偽造の可能性が常にあります。これに対し公正証書遺言は、少なくとも一人の法律家(公証人)が関わるため、自筆証書遺言によくある

- ① 遺言執行者の指定がない

- ② 内容が特定できない

などの不備がありません。また、公証人が遺言作成能力を判断しているという信頼性と、利害関係のない証人2人が作成に必須ということも公正証書遺言が信頼される理由です。

まとめ

今回は、相続人の戸籍が繋がらない場合に公正証書遺言を作成した方がよいことについて解説しましたが、もちろん被相続人の戸籍が繋がらない場合にも公正証書遺言を作成した方がよいです。自分のケースはどのようにすべきだろうかと疑問に思った場合には、遺言を作る必要があるかどうか、一度相続や遺言の専門家に相談するとよいでしょう。

今回は、相続人の戸籍が繋がらない場合に公正証書遺言を作成した方がよいことについて解説しましたが、もちろん被相続人の戸籍が繋がらない場合にも公正証書遺言を作成した方がよいです。自分のケースはどのようにすべきだろうかと疑問に思った場合には、遺言を作る必要があるかどうか、一度相続や遺言の専門家に相談するとよいでしょう。

相続と遺言が専門のたまき行政書士事務所(事務所:札幌市北区)では、遺言に関する無料訪問相談を行っておりますので、札幌市内や札幌圏、北海道内の方は面会での相談をお気軽にご予約ください。

遠方の方でも対応可能なことがありますので、北海道外の方もお気軽にお問い合わせください。

参考記事

その他の遺言を作成した方が良い方

- 1. 財産の構成で不動産の割合が大きい方

- 2. いわゆる“おひとりさま”(自身の子供なし、両親死亡、配偶者が先に死亡(または独身)の場合

- 3. 主たる財産が自宅のみで、かつ自身に子供がいない方

- 4. 養子に出している子がいる方

- 5. 現在2回目の結婚をしていて、前妻との間に子供がいる男性

- 6. 樺太や外国で生まれた方、外国人と結婚した方

- 7. 相続人の一人が「父の死亡後はきっちり均等に分けたい」と言っている場合

- 8. 帰化した日本人の方

- 9. 二世帯住宅の所有者の方

- 10. 推定相続人の中に認知症や障害のある方がいる場合

- 11. 実家に何年も帰ってこない子供がいる親御様

- 12. いわゆる“相続税案件”になることが予想される方

- 13. 夫婦でペアローンを組んで住宅を共有している夫婦(記事では、札幌市内の夫婦を想定)

- 14. 財産の構成で株式や投資信託の割合が大きい方

- 15. 養子縁組をしている方〔養親になった方向け〕

- 16. 養子縁組をしている方〔養子になった方向け〕

- 17. エンディングノートを作成している方

- 18. 非上場会社のオーナー社長

- 19. 一人っ子、かつ、独身で両親が死亡している方

- 20. 複数の子供がいるが一人の子供に過去に不動産など大きな贈与をしている方

- 21. 大地主、不動産投資家の方

- 22. 夫が妻の両親の婿養子に入ったご夫婦で夫婦に子供がいない方(2人とも遺言が必要)

- 23. 今は独り身だが、かつて結婚をしていて前妻との間の子がいる男性

- 24. 息子夫婦の自宅の土地として自身の土地を提供している父

- 25. 苦労をかけた元妻に財産を残したい男性

- 26. 前妻と子供が夫名義の自宅に住んでいる場合の夫

- 27. 自分の子供(死亡)が外国人と結婚していた親の方

- 28. 自分の土地の上に娘夫婦の自宅を建てさせたお父様

- 29. 夫婦共働きで夫婦の間の子供がいない50代以上のご夫婦

- 30. 推定相続人の中に戸籍が途切れている方がいるケース

- 31. 夫婦に子供が一人の場合でその子供の健康不安がある場合のご夫婦

全てのケースを見る

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。