【遺言を作成した方が良い方】

第28話 自分の土地の上に娘夫婦の自宅を建てさせたお父様

相続・遺言コラム

父所有の土地に娘夫婦が家を建てるというよくある事例

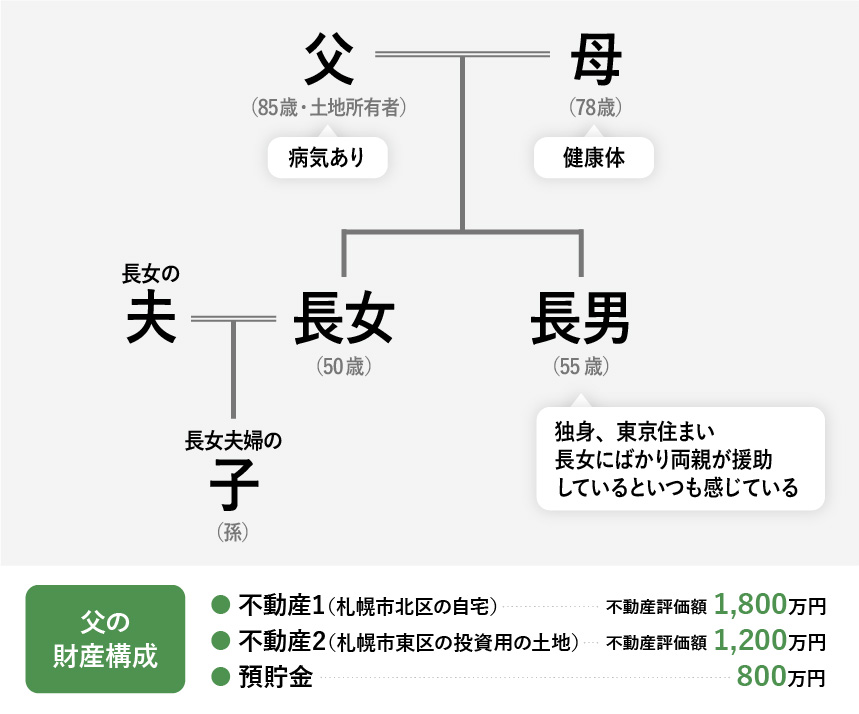

今回の遺言を残した方が良い方の事例は、具体例を示した方がわかりやすいので、先に関係図を書きます。

今回の遺言を残した方が良い方の事例は、具体例を示した方がわかりやすいので、先に関係図を書きます。

現況と父の考え

不動産2の上には、長女の夫名義の家が建っている。長女の夫は35年ローンで北洋銀行からお金を借りた。不動産2の土地には共同抵当が設定されている。

不動産1には、父と母が2人で住んでおり、妻(図でいうと母)は健康体なので、自分の死後は、妻がそのまま相続し、終の住処として暮らしてほしい。

長男にもある程度財産を残さなければと思っているが、長男は上場企業に勤め、生活が安定しており独り身なのでそれほど残さなくてよいのではないかと考えている。

父が死亡した際に予想される状況(遺言なしの場合)

仮に、上記の現況のままで父が死亡すると、不動産1、不動産2、預貯金800万円が相続財産として遺産分割協議の対象となり、母、長女、長男の3人が法定相続人となり、自由に対等な立場で遺産分割協議をすることとなります。

母は、不動産1を相続することが、暗黙の了解で決まることが予想されますが、不動産2については、長女が当然に相続できるかはわかりません。

なぜなら、不動産2を長女が相続することになると長男の取り分がかなり低くなるからです。仮に、預貯金800万円をすべて相続することにしても長女が1200万円に対し、長男が800万円なので、不動産2を長女が相続することにすんなりとは応じてくれない可能性があります。

ただし、不動産2の上には、長女の夫名義の家が建っているため長女夫婦の暮らしを保護するには、長女が不動産2の土地を相続した方が良いといえます。

普段から長女ばかりが援助されていると感じている長男は、不動産2の共有持ち分を主張したり、長女に代償金を要求する可能性があります。

父が公正証書遺言を作成することで解決できる

このように特に不動産2(長女の夫が建物所有者として建物を建て長女夫婦と子が暮らしている)を確実に長女に相続させるために、父は、公正証書遺言を作成し、不動産2を長女に相続させるという内容にする必要があります。

また、不動産1については、妻に相続させるという内容にし、預貯金の800万円については、例えば、300万円を妻へ相続させ、残り500万円を長男へ相続させるという内容を書くと公正証書遺言の内容通りに手続きを行うことができます。

遺留分について

上記の具体例のような遺言内容にすると、長男が取り分が少ないとのことで納得がいかないということが予想されます。遺言で不利益を受けた相続人である長男には、遺留分侵害請求というものがありますので遺留分侵害請求を主張できないかと考える可能性もあります。

上記の具体例のような遺言内容にすると、長男が取り分が少ないとのことで納得がいかないということが予想されます。遺言で不利益を受けた相続人である長男には、遺留分侵害請求というものがありますので遺留分侵害請求を主張できないかと考える可能性もあります。

今回の具体例では、相続財産が計3800万円(不動産1と不動産2で3000万円、預貯金800万円=計3800万円)で、長男の遺留分は相続財産の8分の1となりますので、475万円が遺留分侵害請求で請求できる額となります。

もっとも、今回の具体例で長男が500万円を相続する内容の遺言の執行をすると遺留分よりも25万円(遺留分475万円<相続する額500万円)多く取得する形になりますので、バランスのよい遺言内容にすれば、少なく取得することになる長男から遺留分を請求されることを予防できます。

参考記事(遺留分について)

遺言によって取り分が少なくなる方への配慮も大切

今回長男は、遺産分割協議をすれば取得できる額を、遺言によって強制的に取得できない状況に陥ります。手続きは、遺言によって完結できるとしても家族内に遺恨が残りそうです。そうならないために、遺言によって取り分が少なくなる方への配慮も大切です。

配慮の方法として【付言】というものを残すという手段があります。付言とは、遺言の本文(相続財産をどう分けるか遺言の核心となる部分)より後に書くメッセージ(手紙)のようなものです。

例えば、下記のような付言を残すと効果的です。

私がこのような遺言内容を残した理由は、遺産の話し合いの際に揉めないようにしたいからです。お兄ちゃんには少なくなりますが、お兄ちゃんは大学に行き4年間の学費と生活費分、長女より700万円ほど多くかかりました。その分を合わせて考えるとほぼ同じくらいの割合となります。子供たち2人とも私の大切な子供であります。これからもお母さんを支えて仲良く暮らしてほしいと思います。

遺言は個別相談が一番

今回は、父の名義の土地に長女夫婦の家が建っているという具体例で解説しましたが置かれている状況は100家族あれば、100通りの異なる状況があり、遺言を作成すべきかわからない、遺言を作成しようと決めていてもどのように書けばよいかわからないという場合には、相続・遺言の専門家への個別相談がおすすめです。

今回は、父の名義の土地に長女夫婦の家が建っているという具体例で解説しましたが置かれている状況は100家族あれば、100通りの異なる状況があり、遺言を作成すべきかわからない、遺言を作成しようと決めていてもどのように書けばよいかわからないという場合には、相続・遺言の専門家への個別相談がおすすめです。

法律上の問題もそうですが、相続問題は、感情の問題が大きな割合を占めます。相続と遺言の問題を数多く解決している専門家であれば、手続きをスムーズに終えられることに加え、相続人への配慮も含めた遺言作成のサポートを行うことができます。

相続と遺言が専門のたまき行政書士事務所(北海道札幌市北区)では、公正証書遺言に関する無料相談を行っております。将来自分が死亡した際に問題が生じそうだ、漠然とした不安を抱えているという方がおりましたら、お気軽にご相談ください。

その他の遺言を作成した方が良い方

- 1. 財産の構成で不動産の割合が大きい方

- 2. いわゆる“おひとりさま”(自身の子供なし、両親死亡、配偶者が先に死亡(または独身)の場合

- 3. 主たる財産が自宅のみで、かつ自身に子供がいない方

- 4. 養子に出している子がいる方

- 5. 現在2回目の結婚をしていて、前妻との間に子供がいる男性

- 6. 樺太や外国で生まれた方、外国人と結婚した方

- 7. 相続人の一人が「父の死亡後はきっちり均等に分けたい」と言っている場合

- 8. 帰化した日本人の方

- 9. 二世帯住宅の所有者の方

- 10. 推定相続人の中に認知症や障害のある方がいる場合

- 11. 実家に何年も帰ってこない子供がいる親御様

- 12. いわゆる“相続税案件”になることが予想される方

- 13. 夫婦でペアローンを組んで住宅を共有している夫婦(記事では、札幌市内の夫婦を想定)

- 14. 財産の構成で株式や投資信託の割合が大きい方

- 15. 養子縁組をしている方〔養親になった方向け〕

- 16. 養子縁組をしている方〔養子になった方向け〕

- 17. エンディングノートを作成している方

- 18. 非上場会社のオーナー社長

- 19. 一人っ子、かつ、独身で両親が死亡している方

- 20. 複数の子供がいるが一人の子供に過去に不動産など大きな贈与をしている方

- 21. 大地主、不動産投資家の方

- 22. 夫が妻の両親の婿養子に入ったご夫婦で夫婦に子供がいない方(2人とも遺言が必要)

- 23. 今は独り身だが、かつて結婚をしていて前妻との間の子がいる男性

- 24. 息子夫婦の自宅の土地として自身の土地を提供している父

- 25. 苦労をかけた元妻に財産を残したい男性

- 26. 前妻と子供が夫名義の自宅に住んでいる場合の夫

- 27. 自分の子供(死亡)が外国人と結婚していた親の方

- 28. 自分の土地の上に娘夫婦の自宅を建てさせたお父様

- 29. 夫婦共働きで夫婦の間の子供がいない50代以上のご夫婦

- 30. 推定相続人の中に戸籍が途切れている方がいるケース

- 31. 夫婦に子供が一人の場合でその子供に健康不安があるご夫婦

全てのケースを見る

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。