昔と今の戸籍収集について

相続・遺言コラム昔は誰でも取れた戸籍(原則公開)だが、今は原則本人しか取ることができないこと(原則非公開)について、相続手続きの際の戸籍収集についても解説します。

昭和期を描いたテレビドラマのセリフ

先日、‘‘海に眠るダイヤモンド’’(令和6年10月~12月地上波放送)という戦後復興期を描いたTBSのドラマ内で、自分の戸籍を動かしたらヤクザの追手(追いかけてくる者)にばれてしまうから出生届も出せないというセリフがありました。

先日、‘‘海に眠るダイヤモンド’’(令和6年10月~12月地上波放送)という戦後復興期を描いたTBSのドラマ内で、自分の戸籍を動かしたらヤクザの追手(追いかけてくる者)にばれてしまうから出生届も出せないというセリフがありました。

このセリフを聞いて、視聴者の中には、出生届を出したらなぜ母親の住所がばれてしまうのか?と思った方もいるかもしれません。今の戸籍や住民票の制度からすると他人が他人の戸籍や戸籍の附票、住民票などを取ることは基本的にできないからです。

実は、ドラマの時代設定(昭和時代)では、戸籍や住民票はだれでも取ることができたため、ヤクザや身内に追われている女性、だれが父親かわからない子を産んでしまった女性、借金取りに追われている方などについては、子供が生まれても出生届が出せずに無戸籍になっているということも珍しくなかったようです。出生届を出すと子の住所を登録する必要があり、その際、母親の住所も登録するため知られたくない人に戸籍の附票(戸籍に紐づいている住所録)を取得されることにより居所が知られてしまうということです。

また、無戸籍を避けるため、やむを得ず、自分の子供を他人の子としたり、自分の親の子(自分が産んだ子なのに妹や弟として届け出る)にしたり、といったこともありました。

相続専門のたまき行政書士事務所は、比較的複雑な戸籍の相続手続きを依頼されることが多いですが、本当は自分の子だけど年の離れた妹として登録されているとしてご相談を受けることもあります。

さかのぼって戸籍を訂正することは、現実的には難しいため、基本的には、戸籍に書いてあることが真実であるという前提で相続手続きを進めていきます。

平成20年5月1日の戸籍法等の改正で他人の取得が規制されることに

もっとも、令和の現在では、当然ですが、戸籍は原則本人でなければ取得できません。また、個人情報保護の観点から戸籍よりも住民票はさらに原則として本人あるいは、世帯が共通する家族しかとることができません。例えば、長男が親の反対で結婚して、その後、親子が絶縁し、行方不明になってしまった場合に、親は自分の子の住民票を取ることは基本的にできません。

もっとも、令和の現在では、当然ですが、戸籍は原則本人でなければ取得できません。また、個人情報保護の観点から戸籍よりも住民票はさらに原則として本人あるいは、世帯が共通する家族しかとることができません。例えば、長男が親の反対で結婚して、その後、親子が絶縁し、行方不明になってしまった場合に、親は自分の子の住民票を取ることは基本的にできません。

役所の窓口では、本人であることを証明する運転免許証やマイナンバーカードを提出して初めて自分の戸籍や住民票を取ることができます。

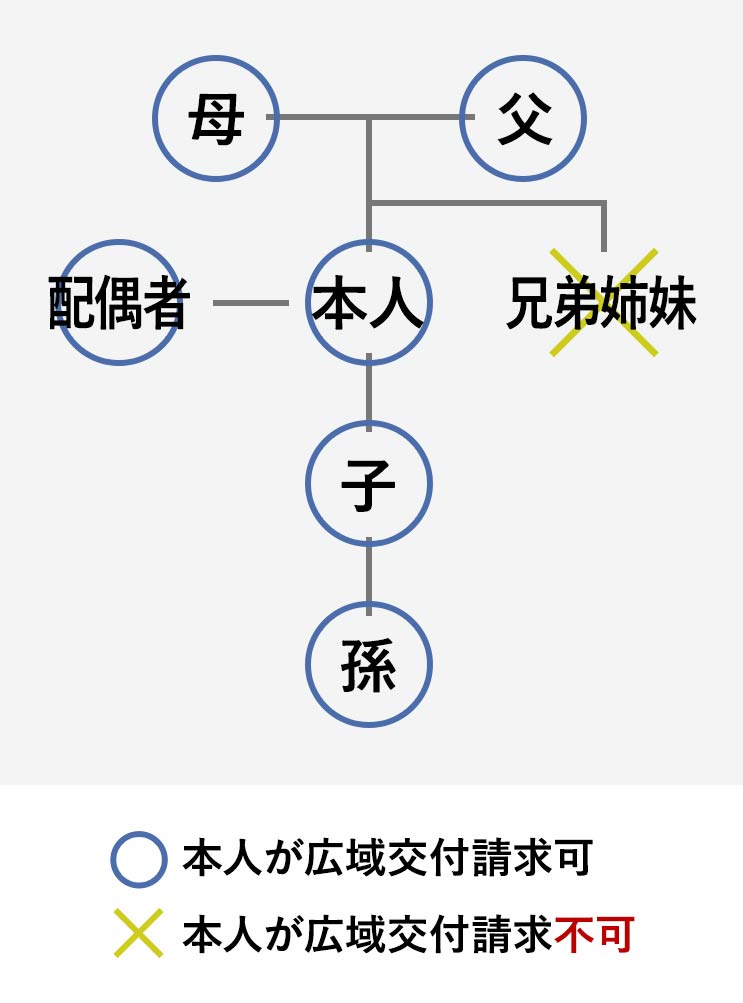

ただし、家系図を作りたいときに、自分の直系尊属と直系卑属(自分と血のつながった先祖と子孫)の戸籍については取得可能です(結婚している兄弟姉妹の直系から外れた戸籍は取得不可)。

戸籍の附票(戸籍に紐づいた住所録)の取得は、自治体によって出してくれるところと出してくれないところがあるでしょう。都会に行けば行くほど戸籍法の解釈が厳格になり、住所が記載してある戸籍の附票などの書類は、出してくれなくなる傾向にあります。

相続の際は、若干広く取得が可能

相続の際には、例外として、法定相続人の一人が被相続人の法定相続人全員の戸籍や戸籍の附票や住民票を取得することが可能です。

なぜなら、法定相続人が他の法定相続人全員を把握しない限り、遺産分割協議などができず、被相続人の財産を分割することが物理的にできないからです。

ただし、自分が被相続人の法定相続人の一人であることと、取得しようとしている人が法定相続人の一人であることを書類や口頭で戸籍の窓口の方に説明しないといけませんので、簡単ではないことがあります。そのため、相続手続きは、戸籍の収集でつまずいてしまう方も多いです。

これは、平成20年5月1日の改正戸籍法施行以降のデメリットといえるかもしれません。

また、これは昭和、平成、令和時代に入っても同じですが、原則として戸籍は、登録している本籍地でしか発行されません。

令和6年から広域交付請求が可能に

例外として、国が電子化を進めてようやく本籍地以外の役所窓口において、自分の戸籍あるいは、直系の戸籍については、運転免許証や顔写真入りマイナンバーカードの提示をすることで取得が可能となりました。

ただし、代理人が広域交付請求をすることはできませんので、親族であっても広域交付請求をすることはできません。

また、広域交付請求は、あくまで直系の分のみ請求可でありますので、相続手続きの一環で、戸籍の収集の際に、兄弟姉妹系列の戸籍を広域交付請求はできませんので、いわゆる、‘‘兄弟姉妹相続(被相続人死亡の際に、被相続人の父母死亡、被相続人に子供がいない相続事案)’’については、兄弟姉妹系列の戸籍収集は依然として本籍地に郵送等で請求する必要があります。

ただし、広域交付請求も現在のところ制度がスタートしたばかりのため、万能ではなく、各役所内の連携が必要となりますので、急ぎの場合は、従来通り郵送にて本籍地に直接請求が必要となります。

本籍地に郵送請求する際には、本籍地のホームページにアクセスし請求用紙をダウンロードと印刷をして、発行手数料の郵便定額小為替証書と、返信用封筒を郵送して請求します。

戸籍収集等でお困りの際は専門家にご相談を

今回は、昔と今の戸籍の制度の違いと広域交付請求について解説しましたが相続に関する戸籍の収集はやはり難しい点がありますので、お困りの際は、当事務所など相続専門の行政書士事務所等にご相談いただくとよろしいかと思います。

相続手続きは、戸籍収集、財産調査の他に、相続人の感情問題にも配慮する必要がありますので、第三者を入れた方がスムーズに解決に向かうことも多くあります。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。