不動産の共有者が死亡した場合、当然に他の共有者に相続されるか?

相続・遺言コラム答え

生存している配偶者に当然には相続されず、死亡した共有者の法定相続人の全員の合意により被相続人の共有持ち分の遺産分割協議を行うこととなる。

よくある事例2つ

不動産は基本的に単独所有の方がトラブルは少ないのですが、事情により共有とせざるを得ないときがあります。

不動産は基本的に単独所有の方がトラブルは少ないのですが、事情により共有とせざるを得ないときがあります。

その代表的事例は、

です。

① 夫婦の間に子供のいない高齢者夫婦の共有

長年連れ添った夫婦が高齢者になり、夫婦の間に子供がいない場合に、終の住処として区分所有マンションを夫2分1、妻2分の1で共有にて購入することがよくあります。

共有とする理由としては、年金暮らしの高齢者になると住宅ローンが組めず、現金預貯金で一括購入する必要があるからです。ご夫婦に子供がいない場合、夫婦がともに一定の年齢まで働くことが多いため、夫婦がともにお金を出し合って購入します。

税務署の関係で、夫婦のそれぞれ出したお金の比率通りの共有と登記する必要があるため2分の1ずつの登記あるいは、10分の7と10分の3などの割合となることとなります。

② 子供が生まれたのをきっかけにペアローンを組んで住宅を購入した夫婦の共有

昔は、夫が単独で住宅ローンを組むというのが主流でしたが、令和の現在、一軒家の建築、区分所有マンションの購入いずれも価格が高騰しているため、夫が単独名義で住宅ローンを組むだけでは希望の額まで借りることができず、住居となる不動産を単独名義で購入できない現実があります。

そのため、共働き夫婦については、住宅営業の方からペアローンを積極的に勧められ夫婦の共有(例えば、2分の1ずつ)で登記することが増えています。

共有でも他の共有者に当然に相続されるわけではなく、預貯金解約と扱いは同じ

上記で共有となる事例①と②を挙げましたが問題となるのは、主に①の事例です。

上記で共有となる事例①と②を挙げましたが問題となるのは、主に①の事例です。

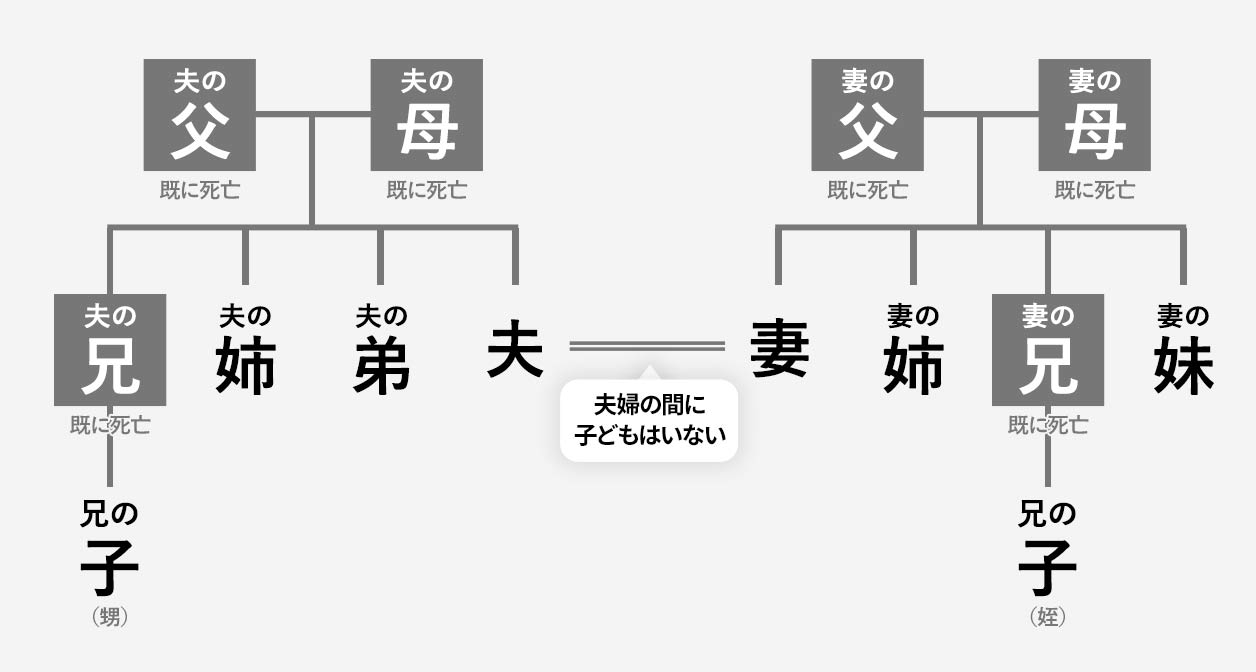

子供がいない場合で、かつ、ご両親も死亡しているご夫婦の多くは、当然に配偶者に全部相続されるから問題ないと考えているのですが、実際には、ご兄弟姉妹らが配偶者とともに法定相続人となります。法定相続分の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹系列が残りの4分の1で、配偶者の占める割合が高いのですが、法定相続人全員の合意によって(遺産分割協議により)共有持ち分を他の共有者である生存している配偶者に移転させる必要があります。

ただし、ご兄弟姉妹系列が法定相続人となる事例で、ご兄弟姉妹は生存している配偶者と親戚づきあいが厚いことは少なく、多くの場合疎遠であるため、遺産分割協議がまとまらない、あるいは、法定相続人の人数が多すぎて、遺産分割協議前にどのように進めてよいかわからなくなるということがあります。

トラブルにならないための解決法

①の事例で、スムーズに生存している配偶者に不動産や預貯金を相続させるには、公正証書遺言を作成しておくことです。

公正証書遺言を作成しておけば、遺言が無効と主張されるリスクが非常に少なく、かつ、兄弟姉妹系列には遺留分侵害請求権というものがないため、遺言で書いた通りに生存配偶者へ財産を相続させることができます。

相続に関して共有不動産でお困りの際は、一度ご相談ください

上記①と②の事例は、やむを得ず不動産を共有にしてしまう代表例ですが、昔は安易な解決方法として不動産の共有登記というものが頻繁に行われてきました。これは、お困りのお客様自身が悪いわけではなく、当時携わった法律家の間違った解決法の提案の影響でそうなってしまったということもあります。

上記①と②の事例は、やむを得ず不動産を共有にしてしまう代表例ですが、昔は安易な解決方法として不動産の共有登記というものが頻繁に行われてきました。これは、お困りのお客様自身が悪いわけではなく、当時携わった法律家の間違った解決法の提案の影響でそうなってしまったということもあります。

しかし、一度共有にしてしまうと元に戻すことは基本的にできませんので、共有の状態から解決方法を考えるしかありません。

たまき行政書士事務所では、紛争性があるいわゆる弁護士案件は携わることはできませんが、紛争性がいまだ健在化していない案件であれば、自身で解決したいという共有者の方へアドバイスを行うことができます。

たまき行政書士事務所への相談により解決の糸口が見つかるかもしれません。

長年不動産共有や相続について解決できておらず、近所の専門家に相談したが具体的な解決方法の提案をいただけなかった、あるいは、相談できずに困っているというお客様がいらっしゃいましたら、相続と遺言が専門のたまき行政書士事務所までご相談ください。

初回ご相談料、訪問(北海道限定)料など無料でご相談に対応させていただいております。

遠方の方には、ZOOMなどの無料オンライン相談も行っております。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。