異母兄弟が死亡した場合、自分に相続分はありますか?(両親はすでに死亡)

相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>異母兄弟が死亡した場合、自分に相続分はありますか?(両親はすでに死亡)

はい。異母兄弟が死亡した場合、父を共通とする兄弟姉妹の関係となりますので、腹違いの兄弟姉妹の関係とはいえ、第三順位の相続人となり、相続に関係してくることがあります。

ただし、死亡した兄弟姉妹の方が独身、または結婚しているが子供はいない場合などに限定されます。

それでは、異母兄弟が亡くなったときの相続について相続の専門家が解説します。

たまき行政書士事務所は相続や遺言の専門事務所ですので、相続人はだれか、相続手続きの期間の予想、相続手続きの難易度などを、スムーズにご説明することが可能です。

まずはお気軽にお電話、メール、LINEでお問合せください。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ会議相続相談も実施しております。

異母兄弟(姉妹)が死亡した場合、相続人となる場合があります

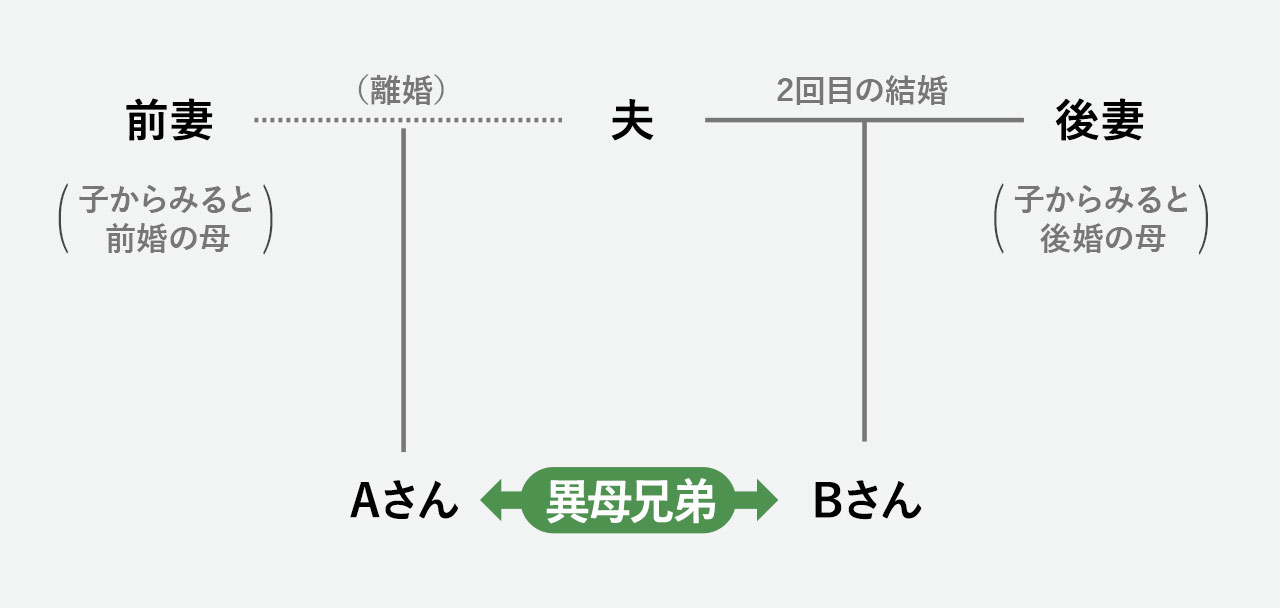

異母兄弟とは、父が共通ではあるが、母が異なる兄弟のことを言います。

異母兄弟とは、父が共通ではあるが、母が異なる兄弟のことを言います。

例えば、父と前配偶者(前妻)との間に一人目の子Aが産まれ、その後、前配偶者(前妻)と離婚したあと再婚し、父と後配偶者(後妻)との間に二人目の子Bが生まれると、子Aと子Bは異母兄弟となります。

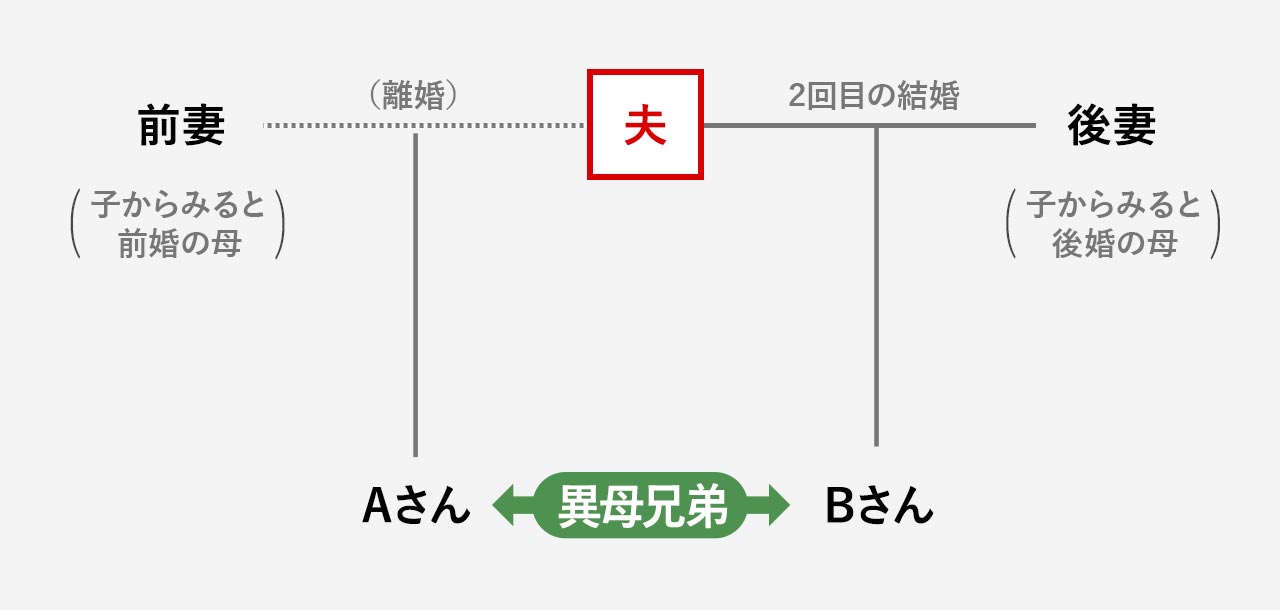

相続は、配偶者が常に相続人となりますが、配偶者以外にも相続順位が決められています。

この順位が高い人が相続人となりますが、異母兄弟が死亡した場合、第三順位の相続人となることがあります。

第一順位(子や代襲者の孫)の相続人がいる場合

Aが結婚をし、子供が生まれるとAの相続人は、Aの妻(常に相続人)と子供(第一順位の相続人)のため、この家族構成でA(兄)が死亡しても、異母兄弟であるB(弟)が相続人となることは基本的にありません。

先順位の相続人がいる場合、後順位の者は相続人とはならないからです。

被相続人の子が死亡していた場合でその子に子がいた場合、孫も代襲相続人となります。

第二順位の相続人がいる場合

次に、Aに妻がいるが子はいない場合、あるいは、Aが独身の場合には、第一順位の相続人である自身の子がいない状態となるため、そのときは、Aの直系尊属(ほとんどの場合父又は母まで)が相続人(第二順位の相続人)となります。

父又は母、あるいは、父と母が相続人となるケースは、“尊属相続事案”といいます。

そのため、直系尊属(ほとんどの場合父又は母まで)が一人でもご存命であれば、異母兄弟姉妹に相続権がないため、異母兄弟姉妹が相続人となることは基本的にありません。

第一順位、第二順位の相続人もいない場合

第一順位である子、第二順位である尊属もいない場合、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。

第一順位である子、第二順位である尊属もいない場合、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。

第一順位と第二順位は、血筋が縦に一直線に繋がっているためわかりやすいのですが、第三順位の場合、必ずしも血筋が直接に繋がっているとは限らないため、見落とすことがあります。

今回のテーマである異母兄弟については、血筋が父としか共通していない、いわゆる半血の兄弟なのですが、この場合でも第三順位の相続人となります。

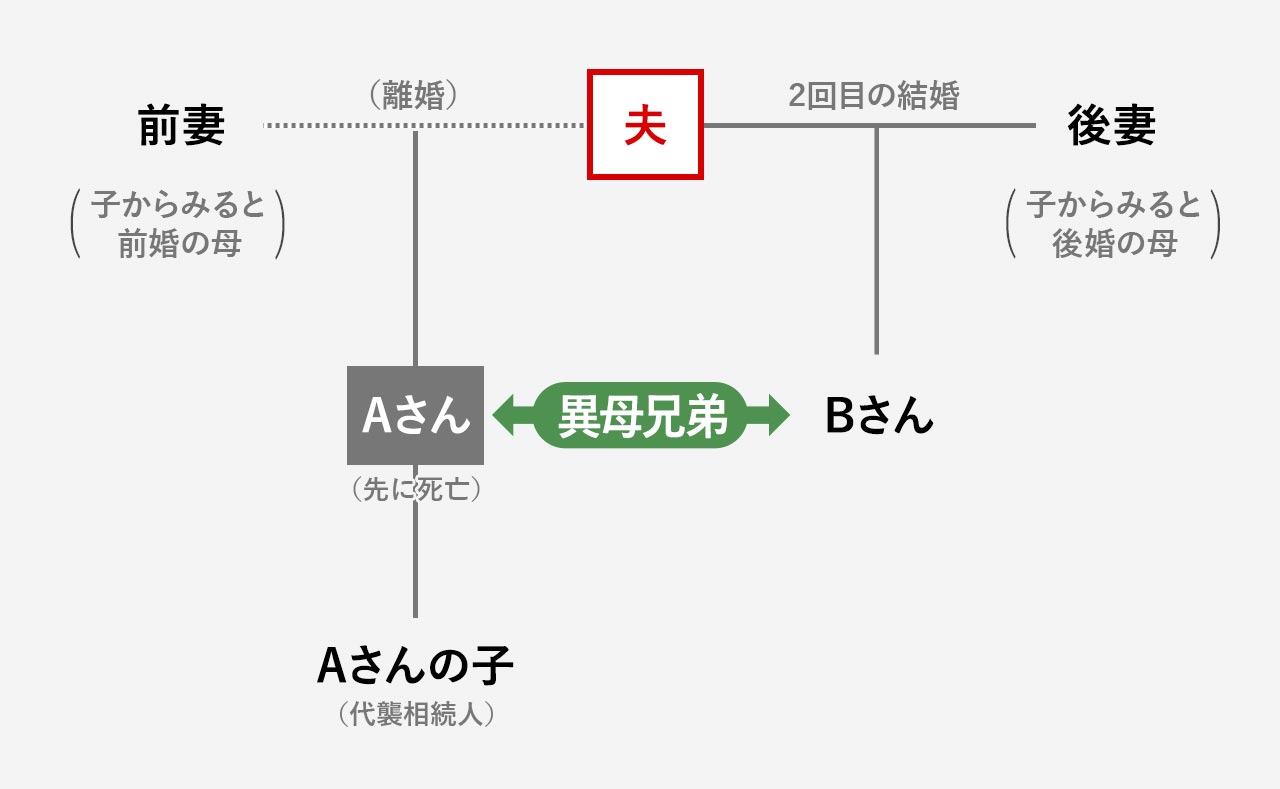

Aさんが被相続人(図でいうと夫)よりも先に死亡していた場合

さらに、図のAさんが被相続人(図でいうと夫)よりも先に死亡していた場合には、Aさんの子が異母兄弟の代襲者として、代襲相続人となります。

さらに、図のAさんが被相続人(図でいうと夫)よりも先に死亡していた場合には、Aさんの子が異母兄弟の代襲者として、代襲相続人となります。

父のみを共通としている兄弟を異母兄弟といいますが、母のみを共通としている異父兄弟についても、同様に半血兄弟として第三順位の相続人となります。

異母兄弟(姉妹)が死亡して相続が発生するよくある事例

異母兄弟(姉妹)の関係(生みの母が違う)とは、図にするとこのようになるでしょう。

異母兄弟(姉妹)の関係(生みの母が違う)とは、図にするとこのようになるでしょう。

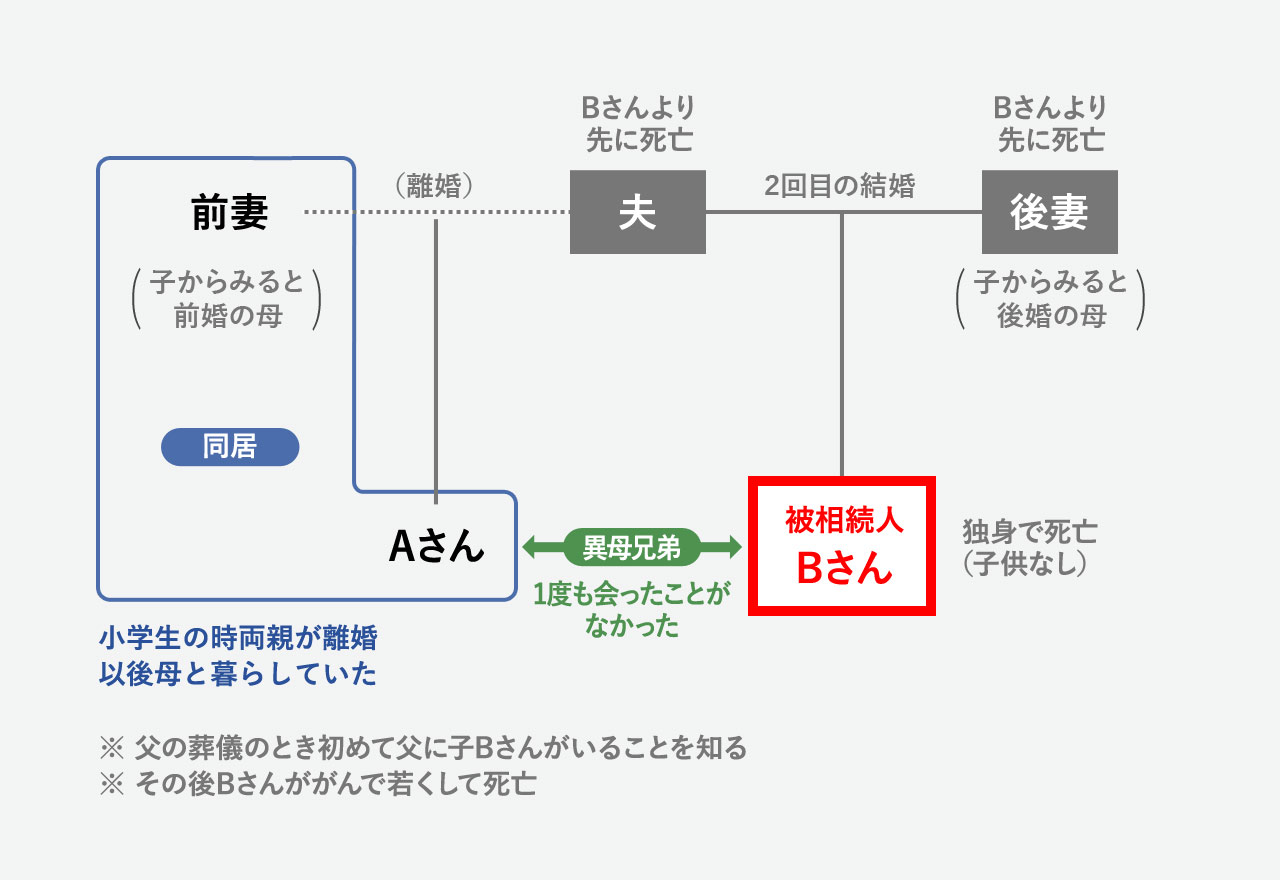

よくある事例としては、図のように、共通の父が2回結婚しており、前婚の母との間に生まれたAさんと、2回目の結婚で後妻との間に生まれたBさんが、一度も会ったことがないという状態です。

離婚をすると、多くの場合、幼い子供は、父とは離れ、母と一緒に暮らすようになります。

Aさんは、小学生の時に両親が離婚し、父の前妻(Aさんの母)と一緒に暮らし、父が再婚するまでは、数か月に1回定期的に父と会っていました。

しかし、父が再婚してからは、何十年もAさんと父は会っていなかったということがよく起こります。

父の再婚後の家族の状況は知るすべがないので、父が死亡して葬儀の時に、初めて父と後妻との間に子供(Bさん、腹違いの兄弟)がいたことを知るということがしばしばあります。

その後、Bさんがガンで亡くなって相続が発生し、Aさんが相続人となるというのが、腹違いの兄弟が死亡したときによく生じる事例といえるでしょう。

Aさんが腹違いの兄弟であるBさんの相続人となる場合、相続人とはならない場合

仮に、Bさんに子供がいる場合、あるいは、Bさんの父か母が一人でもご存命の場合には、基本的にAさんは、Bさんの相続人にはなりません。

仮に、Bさんに子供がいる場合、あるいは、Bさんの父か母が一人でもご存命の場合には、基本的にAさんは、Bさんの相続人にはなりません。

相続人には、順位があり、下位順位の者は、上位順位の方がいる限り、相続人にはなりません。

相続の順位

- 配偶者は常に相続人

- 被相続人の子供が第一順位の相続人

- 被相続人の尊属(通常は両親のこと)が第二順位の相続人

- 最後に、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人

となります。

ここでポイントとなるのは、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹とは、父母を共通とする兄弟姉妹だけでなく、父または、母の片方が共通していれば、被相続人の兄弟姉妹となるということです。

つまり、腹違いの兄弟姉妹(母が違う、いわゆる異母兄弟)も、父違いの兄弟姉妹(いわゆる異父兄弟)も被相続人の兄弟姉妹として、第三順位の相続人となります。

アドバンス

ここからは、発展編といえますが、仮に、法定相続分(法定相続割合)で遺産を分けるという場合には、相続できる割合が、父と母を共通とする兄弟姉妹と、父と母のいずれか一方を共通とする兄弟姉妹とでは、2:1となっております。

ここからは、発展編といえますが、仮に、法定相続分(法定相続割合)で遺産を分けるという場合には、相続できる割合が、父と母を共通とする兄弟姉妹と、父と母のいずれか一方を共通とする兄弟姉妹とでは、2:1となっております。

わかりにくいですが、民法という法律の解釈から、相続の実務、銀行等金融機関の実務では、法定相続分(法定相続割合)を計算するときには、(全血兄弟姉妹)2:(半血兄弟姉妹)1で計算します(民法900条4号)。

ただし、遺産分割は必ずしも、法定相続分通りで分ける必要性はないので、合意により法定相続分とは異なる分け方をすることもよくあります。

重要なのは、割合が2:1ということよりも、父又は母を共通とする兄弟姉妹も相続人の一人となり得るということを知っておくことです。

(法定相続分)

民法

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

相続人は誰になるか不明な場合などお気軽にご相談ください

相続の事案は、一例として同じ事情はなく、100件の相続があれば、100件のご事情があります。相続人は誰かについても、相続の発生時期、他の相続人の生死のタイミングで変化することがあります。

相続の事案は、一例として同じ事情はなく、100件の相続があれば、100件のご事情があります。相続人は誰かについても、相続の発生時期、他の相続人の生死のタイミングで変化することがあります。

また、ある方の相続を長期間放置してしまうと、次の相続が発生してより難しい相続手続きになることもありますので、相続が発生したらなるべく早く(できれば1か月以内)に相続手続きの準備や相談をした方がよいでしょう。

たまき行政書士事務所は相続や遺言の専門事務所ですので、相続人はだれか、相続手続きの期間の予想、相続手続きの難易度などを、スムーズにご説明することが可能です。

- 何をどうすればよいかわからない

- 誰にまず相談すべきかわからない

- 地元の相続を扱う事務所に相談したけれども、いまいち理解できなかった

などのお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

平日夜間、土日の訪問も可能です

たまき行政書士事務所では、お客様が一番リラックスできるご自宅でのご相談をお勧めしております。もちろん、札幌市北区にある事務所内での相続のご相談も可能です。

平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も可能です。また、お仕事でお忙しい方については、平日の夜間のご相談もお受けしております。

まずは、お気軽にお電話、メール、ラインにてお問合わせください。

この異母兄弟姉妹の相続は、たまき行政書士事務所で多く扱う分野となっており、北海道外からもお問い合わせをいただいております。

テレビ会議相談も行っております

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回1時間、相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。

無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。

テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫

道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。